Temps de lecture : 8 min

-

Ajouter à mes favoris

L'article a été ajouté à vos favoris

- Google News

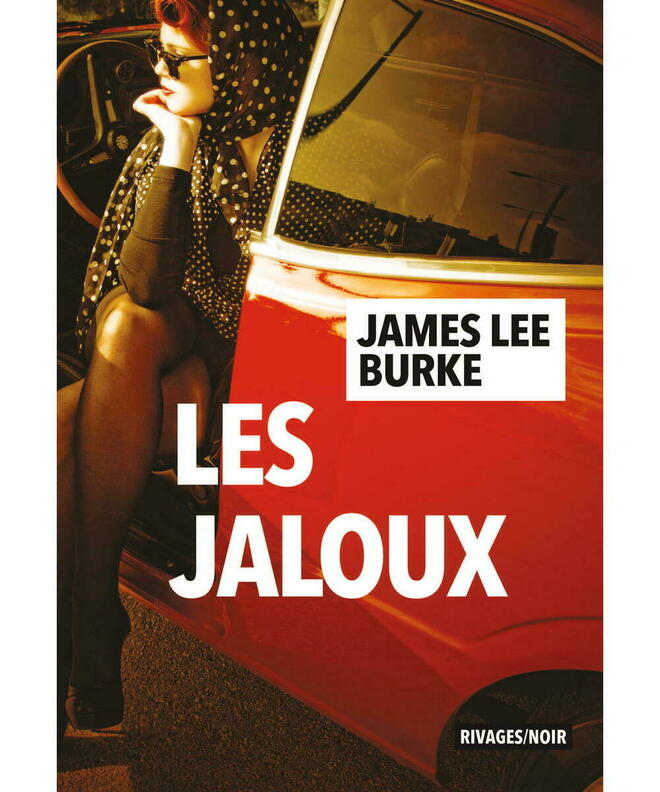

« Pour m'assoir à côté de Valerie Epstein, j'aurais tiré le Gran Canyon jusqu'au Texas », relate Aaron, le narrateur. Il faut dire que Valerie a les yeux mauves, les cheveux qui sentent le vent et que, la première fois qu'il la voit, elle est assise, aux bord des larmes, sur la Cadillac rose de son petit ami Grady… C'est l'amour flash pour Aaron, grand A, braguette tendue, un chant mystique, comme souvent chez James Lee Burke, la légende américaine de Dans la brume électrique.

Pour défendre Valérie, Aaron s'attaque au puissant Grady belle gueule. Le début des ennuis dans cette Amérique des années 1950, où l'auteur transpose la lutte des classes en guerre des clans gorgée d'hormones. Ce « West Side Story » à Houston – la ville de naissance de Burke, il y a quatre-vingt-six ans ! – est aussi le deuxième tome de la saga dite de la « famille Holland ». Aaron, en 1952, y est le petit-fils de Hackberry Holland, rencontré dans le précédent tome, en 1916, La Maison du soleil levant. Mais aussi un parent du shériff et de l'avocat des années 1970 dans la série du « clan Holland ». Burke, on ne le dit pas assez, est un génie.

L'extrait qui tue :

[…]

Elle s'appelait Valerie Epstein. Elle était assise sur une longue Cadillac rose décapotable, ce que nous appelions un « bateau », dans un drive-in festonné de néons, près de la plage, ses épaules nues saupoudrées de coups de soleil. Non seulement elle avait les cheveux auburn, mais ils étaient épais et fraîchement lavés, zébrés de mèches dorées, et elle les avait noués sur sa tête avec un bandana, du style de ceux que portaient les femmes dans les usines d'armement pendant la guerre. Elle mangeait des frites, une par une, avec ses doigts, tout en écoutant un type assis au volant, l'air d'un tombeur. Il avait les cheveux légèrement gominés et décolorés par le soleil, sa peau sans tatouages était pâle. Il portait des lunettes noires, alors que le soleil était voilé et bas et qu'il commençait à faire frais. De sa main gauche, il ne cessait de faire passer un quarter entre le bout de ses doigts, comme un joueur de Las Vegas, ou un type doué de talents secrets. Il s'appelait Grady Harrelson. Il avait deux ans de plus que moi et il était déjà diplômé, ce qui signifiait que je savais qui lui était, mais que lui ne savait pas qui, moi, j'étais. Grady avait des épaules larges et minces, comme un basketteur, et il portait un tee-shirt mauve délavé qui, sur lui, d'une certaine façon, ne manquait pas de style. Un vote l'avait désigné, non pas une fois, mais deux, comme le garçon le plus beau du lycée. Un type comme moi n'avait pas de mal à détester un type comme Grady.

J'ignore pourquoi je suis sorti de ma voiture. J'étais fatigué, j'avais le dos raide, sec et parsemé de sel et de sable sous ma chemise, et je devais rouler encore soixante-quinze kilomètres pour rejoindre Houston et rendre la voiture à mon père avant la nuit. L'étoile du berger clignotait déjà à l'horizon, à l'intérieur d'une bande de ciel bleu. J'avais déjà vu Valerie Epstein de loin, deux fois, mais jamais d'aussi près. Peut-être le fait que j'aie nagé sans dommages à travers un banc de méduses était-il un présage. Valerie Epstein était en première au lycée Reagan, au nord de Houston. Elle était célèbre par son sourire, sa voix quand elle chantait et ses excellentes notes. Même les métèques qui cachaient des chaînes sous les sièges de leur voiture et des poinçons dans leurs vêtements la traitaient comme une altesse royale.

Remonte dans la voiture, termine ton burger au crabe et rentre chez toi, dit une voix.

Pour moi, le manque d'amour-propre n'était pas un défaut, mais une qualité. J'étais seul, et cependant je ne voulais pas rentrer chez moi. On était samedi, et je savais qu'avant la nuit mon père reviendrait en titubant de chez le glacier, tandis que les voisins détourneraient les yeux tout en arrosant leurs jardins. J'avais des amis, mais la plupart d'entre eux ne connaissaient pas mon véritable moi, et à vrai dire je ne les connaissais pas non plus vraiment. Je vivais dans une enveloppe de temps et d'espace que j'aurais voulu envoyer sur une autre planète.

Je me dirigeai vers les toilettes, me faufilant entre le côté passager de la décapotable et un poteau de métal argenté sur lequel était fixé un haut-parleur qui jouait « Red Sails in the Sunset ». Puis je me rendis compte que Valerie Epstein se disputait avec Grady, et qu'elle était sur le point de pleurer.

« Quelque chose qui ne va pas ? » dis-je.

Grady se retourna, tendant le cou, battant des paupières. « Répète un peu ?

– Je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas, et que vous aviez besoin d'aide.

– Casse-toi, fouine.

– C'est quoi, une fouine ?

– T'es sourd ?

– Je veux juste savoir ce que c'est qu'une fouine.

– Un type qui prend son pied à renifler la selle des vélos des filles. Et maintenant barre-toi. »

Le haut-parleur se tut. J'avais comme de petites explosions dans les oreilles. Je voyais des lèvres bouger dans les autres voitures, mais ne percevais aucun son. Puis je dis : « Pas envie.

– Je crois que je n'ai pas bien entendu.

– On est dans un pays libre.

– Pas pour un mal fagoté comme toi.

– Fiche-lui la paix, Grady, dit Valerie.

– C'est quoi, un mal fagoté ? demandai-je.

– Un type qui pète dans sa baignoire et qui avale les bulles.

Quelqu'un t'a entraîné à faire ça ?

– J'allais aux toilettes.

– Alors vas-y. »

Cette fois, je ne répondis pas. Quelqu'un, sans doute l'un des amis de Grady, m'expédia d'une chiquenaude une cigarette brûlante dans le dos. Grady ouvrit sa portière, de façon à pouvoir se tourner et me parler sans se faire mal au cou. « Comment tu t'appelles, petite bite ?

– Aaron Holland Broussard.

– Je vais t'accompagner aux toilettes, te dévisser la tête et l'enfoncer dans la cuvette, Aaron Holland Broussard. Et ensuite je pisserai dessus avant de tirer la chasse. Qu'est-ce que tu en dis ? »

Les petites explosions dans mes oreilles recommencèrent. Le parking et l'auvent de toile au-dessus des voitures semblaient pencher ; le néon rouge et jaune du restaurant devint flou, comme de la réglisse en train de fondre coulant sur les vitres.

« Rien à dire ? demanda Grady.

– Une fille m'a dit que la seule raison pour laquelle tu avais été élu “le plus beau gosse”, c'est que toutes les filles pensaient que tu étais une tapette et étaient désolées pour toi. Certains costauds m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit que tu suçais sous les sièges du stade de football. »

Je ne sais pas d'où me venaient ces mots. C'était comme si la connexion entre mes pensées et mes mots avait été coupée. Faire le malin avec un type plus âgé, dans mon lycée, ça n'arrivait jamais, en particulier si le type plus âgé habitait River Oaks et que son père était propriétaire de six rizeries et d'une société de forage indépendante. Mais tandis que je me tenais à côté de la décapotable de Grady, quelque chose se passait qui était encore plus terrible. Je regardais, comme hypnotisé, Valerie Epstein dans les yeux. C'étaient les yeux les plus beaux et les plus mystérieux que j'aie jamais vus ; ils étaient profonds, lumineux, couleur de violettes. Ils produisaient aussi sur moi un effet que jamais je n'aurais cru possible : en plein milieu du drive-in, ma queue se mit en pilotage automatique. Je glissai la main dans ma poche, et tentai d'écraser la tente qui se formait sous ma braguette.

« Tu bandes ? demanda Grady, incrédule.

– C'est mes clefs de voiture. Elles ont fait un trou dans ma poche.

– Super, dit-il, le visage déformé par le rire. Hé, les gars, regardez ce mec ! Il agite le drapeau ! Quelqu'un a un appareil ? C'est quand, la dernière fois que tu as baisé, Fouinus ? »

Mon visage était brûlant. J'avais l'impression de me trouver dans un ces rêves au cours desquels on se pisse dessus devant toute la classe. Et alors Valerie Epstein fit une chose dont je lui serai toujours redevable, sauf si je m'ouvre les veines. Elle balança sa barquette de frites, avec le ketchup et tout le reste, en plein sur le visage de Grady. Sur le coup, il fut si estomaqué qu'il ne parvenait pas à croire qu'elle ait fait une chose pareille ; il commença à retirer les frites de sa peau et de sa chemise, comme des sangsues remplies de sang, et, d'une chiquenaude, à les expédier sur le goudron. « Je vais laisser passer ça. Tu n'es pas toi-même. Calme-toi. Tu veux que je m'excuse auprès de ce gamin ? Hé, mon pote, je suis désolé. Ouais, toi, tête de pine. Tiens, tu veux des frites ? Je vais t'en enfoncer une dans chaque narine. »

Elle sortit de la voiture et claqua la portière. « Tu es pathétique », dit-elle, arrachant de son cou une chaîne qui retenait une chevalière de promotion et la lançant sur le siège de la décapotable. « Ne m'appelle pas. Ne t'approche pas de chez moi. Ne m'écris pas. Et n'envoie pas non plus tes amis s'excuser pour toi.

– Allons, Val. On forme une équipe, dit-il en s'essuyant le visage avec une serviette en papier. Tu veux un autre Coca ?

– C'est fini, Grady. Tu ne peux rien à ce que tu es. Tu es égoïste, malhonnête, irrespectueux et cruel. Et moi, idiote que je suis, je pensais pouvoir te changer.

– On va arranger ça. Promis. »

Elle s'essuya les yeux sans répondre. Maintenant, elle avait l'air plus calme, mais elle respirait toujours de façon saccadée, comme si elle avait le hoquet.

« Ne me fais pas ça, Val, dit-il. Je t'aime. Ouvre les yeux. Tu vas laisser un blaireau comme ça nous pousser à rompre ?

– Au revoir, Grady.

– Comment vas-tu rentrer chez toi ? dit-il.

– Ce n'est pas ton problème.

– Je ne vais pas te planter au milieu de la rue. Maintenant, monte. Tu commences à me rendre dingue.

– Quelle tragédie ça serait pour la planète, dit-elle. Tu sais ce que mon père a dit de toi ? “Grady n'est pas un méchant garçon. C'est juste qu'il est incapable d'en être un bon.”

– Reviens. S'il te plaît.

– J'espère que ta vie sera belle, dit-elle. Même si l'idée que je t'ai embrassé me donne envie de me rincer la bouche au peroxyde. »

Puis elle s'éloigna, telle Hélène de Troie tournant le dos à l'Attique. Une rafale de vent chaud emporta dans le ciel les journaux le long du boulevard. À l'ouest, une lumière orange saignait les nuages, l'horizon s'assombrissait, les vagues s'écrasaient sur la plage juste de l'autre côté de Seawall Boulevard, les palmiers émettaient un bruissement sec dans le vent. Je sentais l'odeur du sel, des algues et des minuscules coquillages desséchés sur la plage, comme une odeur de naissance. Je regardai Valerie qui passait entre les voitures et se dirigeait vers le boulevard, son sac de plage se balançant à son épaule et rebondissant sur ses fesses. Grady se tenait à côté de moi, la respiration difficile, les yeux fixés sur Valerie, comme les miens, sauf qu'il y avait dans les siens une expression de perte définitive qui me faisait penser à une lame de fond, comme celles qu'on voit monter des profondeurs quand une tempête s'apprête à engloutir les terres.

« Désolé de ce qui se passe pour vous deux, dis-je.

– On est en public, je ne peux donc pas faire ce à quoi je pense. Mais tu ferais mieux de te planquer dans un trou à rat.

– Ce n'est pas d'en vouloir aux autres qui arrangera tes affaires », dis-je.

Il essuya une trace de ketchup sur sa joue. « J'espérais bien que tu dirais un truc comme ça », dit-il.