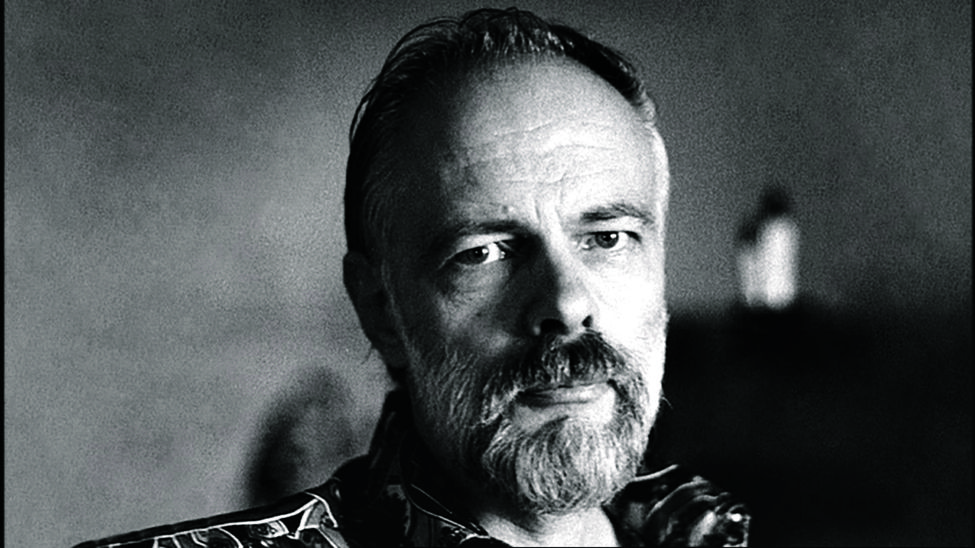

Laurent Queyssi a de nombreuses cordes à son arc : romancier, nouvelliste, scénariste, traducteur... il est en outre l'un des meilleurs connaisseurs français de l'œuvre de Dick, à qui il a consacré une grande partie de ses études universitaires. On lui doit notamment l'une des plus fines analyses écrites sur les personnages dickiens et que nous vous proposons ci-après.

Nul ne peut nier aujourd’hui que Philip K. Dick a révolutionné la science-fiction. Ses interrogations philosophiques sur la nature de l’humanité et sur la notion de réel ont offert au genre de nouvelles possibilités, ont ouvert de nouveaux horizons. Mais qu’a-t-il apporté sur un strict plan littéraire, quelles sont les innovations que sa façon de construire un récit ont entraînées ? Quels liens entretiennent ses structures narratives et ses personnages ? Tentative d’explication.

« Pour moi, la SF est le cadre des idées du roman, un cadre que l’on peut distinguer clairement du monde réel (où l’on vit) et où l’on est libre d’inventer ». (Philip K. Dick, cité par Jacques Goimard in recueil La Porte obscure, Presses de la Cité, Omnibus, Paris, 1994, p. IX)

Pour Dick, le cadre du genre apparaît donc comme un espace de liberté lui permettant d’expérimenter sans trop s’attarder sur l’univers qu’il a construit. Paradoxalement, il ignore consciemment toutes les possibilités que lui offre la SF. En effet, à quelques exceptions près, ses romans se situent toujours dans un avenir proche (qui est maintenant devenu le passé) et ses personnages prennent pour point d’attache la Californie (où il a vécu presque toute sa vie). Cet éloignement temporel relatif évite à l’auteur de se concentrer sur la création d’un univers trop différent du nôtre et donc plus complexe à gérer. La situation géographique, rendue par les noms des lieux mais aussi par une certaine atmosphère propre à la Californie, facilite l’ancrage des personnages dans une « vie courante » dont Dick essaye de rendre compte du mieux possible. Le cadre de Glissement de temps sur Mars, bien que situé sur la planète rouge, est clairement assimilable à une banlieue californienne typique. De plus, l’auteur peut, par le rajout de quelques éléments, transformer un récit de littérature générale en récit de science-fiction, l’intrigue restant la même. C’est ce qu’il a fait avec Le Bal des schizos, en y insérant les simulacres. Ceci nous montre que Dick a écrit à propos du présent, que ses personnages sont, pour la plupart, des Californiens qu’il côtoie ou aurait pu côtoyer, et que la société qu’il nous décrit ressemble beaucoup à celle de l’époque où il écrit les romans en question. Ainsi, à l’inverse des héros infaillibles et traditionnels, l’auteur a préféré mettre en scène des humains normaux aux prises avec des problèmes quotidiens. Les protagonistes ne sont plus des personnages monolithiques, rigides et droits, parcourant l’espace dans le but d’accomplir une quelconque mission. Chez Dick, ils prennent consistance en leur humanité, en leur subjectivité, et ne sont jamais prétexte à l’exploration d’un univers que l’auteur voudrait nous faire visiter. À partir de ce postulat, il va être intéressant de se demander de quelle manière il parvient à mêler déroulement de l’intrigue et évolution des personnages.

Prise de contact

« Tout point de vue intérieur soutenu, et quelle que soit sa profondeur, transforme momentanément en narrateur le personnage dont la conscience est dévoilée » (Wayne C. Booth : Distance et point de vue, in Poétique du récit, Points seuils, 1977, p. 110).

Cette affirmation de Booth entraîne que les personnages des romans de Philip K. Dick fonctionnent comme des narrateurs car le récit est centré sur eux et leur intériorité à tour de rôle. Souvent, le début d’un roman se centre sur un personnage. Le premier chapitre est consacré à ce personnage puis, dès le début du deuxième, on passe à un autre, et ainsi de suite. Chaque protagoniste est donc en partie le porte-parole de sa propre histoire mais un narrateur classique (omniscient) est là pour mettre en place le récit et l’arrivée de chacun des personnages.

Pour Norman Spinrad, il n’y a : « Nulle présence de l’auteur dans Glissement de temps sur Mars, Le Dieu venu du Centaure, Blade Runner et autres romans, point de Philip K. Dick informant le lecteur de ce qui est réel et de ce qui ne l’est pas. Ces œuvres forment des mosaïques de réalités qui sont la réalité des personnages-points de vue, et non celle de l’auteur ; en ce sens, il n’y a pas de réalité de base dans ces romans, seulement l’interfaçage d’une multitude de réalités subjectives. » (Norman Spinrad, « La Transmutation de Philip K. Dick », in H. Collon (éd.), Regards sur Philip K. Dick, Encrage, 1992, p. 50)

Cette analyse constate l’absence de jugements et d’indices donnés par l’auteur, mais sous-entend la présence d’un narrateur fort, capable d’agencer ces différentes réalités portées par les personnages. Cette présence est indispensable pour mettre en scène les protagonistes dans le récit. Il se passe comme un temps d’accompagnement avant leur émancipation qui conduira souvent à leur maîtrise d’un grand nombre d’éléments fictionnels. Philip K. Dick, lui même, dans une lettre à Ron Goulart, (Lawrence Sutin, Invasions divines, Denoël, 1995, p. 223) explique la mise en place des personnages dans ses romans. L’élaboration de la multifocalisation typique des livres de Dick est expliquée en termes simples, voire familiers.

« Le premier chapitre présente, non pas un protagoniste mais un subhumain, c’est à dire inférieur aux autres êtres vivants, une espèce de M. Tout-le-monde présent pendant toute la durée du livre mais restant, disons, passif : c’est à travers lui qu’on perçoit l’univers, l’arrière-plan du livre, dans son interaction avec lui. […] Le personnage qui nous fait parcourir cet univers porte un nom monosyllabique, par exemple Al Glunch. (Ibid) Dans ce passage, Dick livre ses secrets de fabrication et plus particulièrement sa façon de présenter l’univers du texte. L’utilisation d’un personnage qu’il qualifie lui-même de « subhumain » est un artifice permettant le bon déroulement du récit. La fonction panoramique permet, par l’intermédiaire d’un protagoniste, de « faire visiter », de donner à voir la société créée dans le roman. En science-fiction, le monde de la diégèse, c’est à dire l’univers dans lequel évoluent les personnages, étant, par définition, différent du nôtre, l’utilisation d’un protagoniste doté d’une fonction panoramique très forte paraît plus importante que pour un texte « classique ». Ce « subhumain » est ainsi qualifié par Dick car il n’a aucune valeur narrative à l’exception de celle que l’on vient d’évoquer. Cependant, ce schéma n’est pas systématique non plus que l’utilisation d’un nom monosyllabique. Plus évidente est la façon dont Dick parvient à imposer une vision stéréoscopique grâce à ses personnages : il en introduit un par chapitre avant de les faire se rencontrer. Voici ce qu’il nous dit de la deuxième arrivée : « Avec le chapitre 2 arrive le protagoniste, dont le nom comporte plusieurs syllabes (par exemple Tom Stonecypher) [...]. Ledit protagoniste : [...] travaille pour le compte de... et c’est là qu’interviennent l’Institution, l’organisation, la firme, enfin n’importe quoi du moment qu’on apprend ce que fait S. [Stonecypher] et ce qu’elle fait elle, c’est à dire sa fonction. On découvre également la vie personnelle (privée) de S., ses problèmes conjugaux ou sexuels, bref, tout ce qui le tracasse lui, et non la vaste corporation pour laquelle il travaille » (Ibid.).

L’important, c’est le changement de focalisation. Dick sous-entend que la vue du narrateur se resserre énormément sur quelqu’un qui en vaut la peine et non plus sur un subhumain dont la seule fonction, à ce stade du récit, est de présenter un univers. Le passage dénote ce changement et souligne l’importance de ce personnage. En outre, cela montre que, pour Dick, le nom d’un personnage n’est pas un élément vide de sens et choisi au hasard. Voyons maintenant comment l’auteur passe au troisième chapitre selon la méthode qu’il essaie de définir : « Au chapitre 3 survient une figure d’une stature bien supérieure et le roman prend une toute autre envergure : [...] on passe dans une autre dimension : celle du surhumain. C’est notamment le formidable problème des Ils, mettons l’invasion de la terre par une autre race intelligente, etc. Car c’est par les yeux et les oreilles de S. qu’on va entrevoir pour la première fois cette réalité surhumaine — ainsi que l’être humain, appelons-le par exemple M. Ubermensch, qui y règne. »

Dick insiste encore sur la gradation et passe maintenant à un personnage « surhumain » défini, bien sûr, par opposition au « subhumain » dont il diffère de deux façons. D’une part, sa fonction narrative n’est pas simplement panoramique ; d’autre part, il tient dans l’intrigue une place beaucoup plus importante. Enfin, le poids de ses responsabilités l’oppose clairement au personnage qualifié de « subhumain ». Cette méthode pourrait être satisfaisante, dans le sens où elle respecte le principe d’apparition des personnages par chapitre, mais elle paraît trop facile, schématique, et n’est applicable telle quelle à aucun des romans de Dick.

Une des premières données signifiantes (elle intervient souvent avant la description) concernant les protagonistes du récit est leur nom. Ainsi, le nom propre peut se charger de sens par rapport au personnage qu’il désigne. Mais il s’agit surtout pour l’auteur d’un jeu sur les noms à l’intérieur du récit plus que de références à d’autres œuvres. On trouve le plus d’exemples de ce procédé dans Au bout du labyrinthe. Rappelons tout de même que Babble signifie bavardage et Thug gangster ou assassin : « "Babble", déclara Ignatz Thugg, du siège où il était vautré, "vous êtes bien nommé". Il eut un rire qui ressemblait à un aboiement. "Vous aussi", lança Tony Dunkelwelt à Thugg » (Au bout du labyrinthe, Robert Laffont, « Ailleurs et demain », 1972, p. 57).

Le jeu sur les noms prend donc place aussi à l’intérieur du récit, dans les dialogues. Cette façon de se servir des patronymes pour caractériser des protagonistes est utilisée par Dick dans le cas où les personnages principaux sont nombreux. Cette « ficelle » permet à l’auteur d’entrer plus vite dans le récit sans infliger aux lecteurs des scènes d’exposition qui tendraient (notamment dans le cas d’Au bout du labyrinthe) à devenir plus longues que l’histoire sur laquelle elles débouchent. La complexité des personnages, leur nombre et leurs relations complexes obligent Dick à placer des points de repères facilement identifiables, permettant aux lecteurs de ne pas « se perdre » et à l’auteur, d’introduire son intrigue romanesque plus tôt.

Dick utilise donc les patronymes dans le but de caractériser de façon schématique les personnages avant de les définir plus longuement durant le roman. De la même manière, il peut aussi se servir de caractéristiques physiques ou d’aptitudes spéciales, formant des types de protagonistes que nous appellerons à tort (mais il faut bien utiliser un terme) archétypes, pour donner un aperçu de ce que pourrait être le personnage.

Avant de parler d’archétypes, il convient de définir le mot dans l’acception que nous utilisons : des types de personnages ayant en commun certaines caractéristiques, faisant partie du paysage littéraire de l’auteur, et apparaissant dans presque tous les romans de Dick. En quelque sorte, l’intertexte dickien remplace l’inconscient collectif. Une des figures récurrentes est celle de l’artisan ou du petit employé, réparateur ou autre, en tout cas quelqu’un doté d’un certain savoir-faire. La spécialité de ces personnages peut être différente : réparateur de tout et n’importe quoi (Jack Bohlen dans Glissement de temps sur Mars), créateur de bijoux (Frank Frink dans Le Maître du Haut-Château), technicien (Jack Hamilton dans L’Œil dans le ciel) etc... mais ce qui les rassemble est une position assez solitaire, une attitude courageuse et souvent d’intégrité face à l’adversité.

Dans le schéma narratif défini par la sémiotique, le savoir-faire fait partie des compétences, c’est à dire qu’il est un objet modal qui permettra au « héros » d’honorer le contrat. Pour simplifier, on dira que dans le modèle d’étude proposé par les sémioticiens, la compétence d’un personnage dans un domaine sera un « moteur » permettant au protagoniste de dénouer l’intrigue. Or y a-t-il contrat dans les romans de Philip K. Dick ? Quand c’est le cas, il n’est, en général, pas mené à son terme (Joe Cinnadella ne tuera pas Hawthorne Abendsen dans Le Maître du Haut-Château). Le plus souvent, il est implicite et ne relève pas d’une mission donnée, le héros étant entraîné malgré lui dans une aventure qui, en règle générale, le dépasse. Le contre-exemple le plus frappant (il en faut bien un) est celui de Rick Deckard dans Blade Runner qui détient le savoir-faire propre aux policiers et qui a pour mission d’éliminer des androïdes. Le contrat est défini d’emblée mais n’est pas destiné à Deckard. Il en hérite, car un de ses collègues est indisponible. Une fois de plus, les événements « tombent » sur le protagoniste sans que cela ait été prévu au départ. Peu de personnages maîtrisent leur vie dans l’œuvre de Dick, en effet, leur situation apparaît comme étant plus précaire que chez d’autre auteurs, et les péripéties, les crises et obstacles de toutes sortes, ne sont pas la résultante d’un but à atteindre mais une sorte de fatalité qu’il faut combattre : le but ultime, s’il y en a un, est de ne pas mourir et accessoirement (c’est un bonus) de se situer par rapport au réel. On n’a pas affaire ici (pour reprendre le schéma narratif évoqué plus haut) à un vouloir-faire mais à un devoir-faire. Selon les structures énoncées par la sémiotique, ce devoir-faire est lié au contrat, qui est la condition première de l’aventure, mais qui ne se trouve pratiquement pas dans l’œuvre de Dick.

La figure de l’artisan fait entrer le lecteur dans une normalité qui, bien établie, fera contraste face aux changements de réalités qui peuvent survenir dans les récits de Dick. Les bases et les lois d’un univers narratif étant données dès le début, la présence d’un personnage emblématique de cet univers (mais aussi du nôtre dans une autre mesure), car représentant toute une masse d’individus plutôt qu’une élite, renforcera l’impression de « réalité », de cohésion romanesque. Lorsque la crise survient, dans les cas où elle n’est pas présente dès le début, la coupure sera d’autant plus nette que le monde mis en place aura jusque là paru réaliste, parce que cohérent. La présence de ce type de personnages aide donc l’auteur à renforcer la cohésion narrative, cependant ce n’est pas la seule raison de son existence. La base du personnage du réparateur (c’est ainsi que Lawrence Sutin appelle cet archétype) semble autobiographique. En effet, Dick, qui avait travaillé comme vendeur d’appareils électroniques, était fasciné par les réparateurs qu’il côtoyait. De plus, cette figure s’accompagne souvent du patron avec lequel les relations sont plutôt paternalistes. L’auteur tire ce type de personnage de son expérience comme il le note dans son Exégèse (fragment 014, 1978) (Lawrence Sutin, Invasions divines, Denöel, 1995, p. 97) : [Mon œuvre est en grande partie] « visiblement autobiographique : le petit commerce et son propriétaire tout paternel, qui peut être aussi le maître de la planète ». Ce type de relations patron-employé se retrouve dans Ubik (Glen Runciter, Joe Chip), Le Dieu venu du Centaure (Leo Bulero, Barney Mayerson) ou Dr Bloodmoney (Jim Fergesson, Hoppy Harrington).

Le personnage de l’artisan sert donc la cohérence narrative mais sert aussi à une démarche autobiographique. Il en est de même pour l’archétype de la jeune fille aux cheveux noirs. En effet, Dick a toujours été (ses divers biographes nous le disent) fasciné par les femmes brunes plutôt jeunes et en a épousé trois. Cette fascination quasi-obsessive pourrait trouver ses sources dans le traumatisme causé par le décès de sa sœur jumelle à l’âge d’un mois. L’auteur y fait allusion dans son Exégèse (L’Exégèse est une sorte de carnet de bord où Dick a jeté ses réflexions sur tous les sujets possibles. Jamais édité en français, on en trouve des extraits dans Invasions divines, Ibid) et semble confirmer ce jugement.

Les meilleurs exemples sont : Priss Frauenzimmer dans Le Bal des schizos, Rachel Rosen dans Blade Runner et Juliana Frink dans Le Maître du Haut-Château. C’est avec cette dernière qu'il pousse le plus loin son fantasme. Il semble faire de ce personnage la lectrice idéale en utilisant une mise en abyme. Par le biais d’un livre dans le livre dont elle va voir l’auteur, Dick schématise sans doute inconsciemment l’idée de la lectrice qu’il aimerait avoir, celle qui pourrait lui amener la vérité.

Ces personnages ont en commun d’être passablement névrosés. En cela, le plus remarquable est Pris Frauenzimmer dont le narrateur du Bal des schizos, Louis Rosen, est amoureux. Cette jeune femme aux cheveux noirs, la fille de son meilleur ami, est aussi schizophrène. En effet, ce genre de psychoses fait partie intégrante de l’univers fictionnel de l’auteur. Nombreux sont les personnages autistes, paranoïaques ou atteints de toutes sortes de maladies mentales. Le sommet en la matière est sans doute Les Clans de la lune alphane où l’exagération et la parodie cachent une réflexion sur les troubles mentaux et la condition humaine.

L’utilisation de personnages schizophrènes permet de donner une autre appréciation du monde fictionnel, une vision alternative à celle posée comme base de départ. En effet, la fonction panoramique évoquée plus haut subit une déformation due à la nature du personnage. Un protagoniste schizophrène a une vision différente du monde et Dick nous invite parfois à la partager. Le statut particulier de la littérature de science-fiction vis à vis de la littérature dite « classique » se trouve renforcé, chez Dick, par le recours à des personnages marginaux, peu répandus dans la science-fiction de l’âge d’or où chaque roman avait sa part de héros, personnages parfaits et monocordes.

Dick a emprunté aux travaux de Husserl (1859-1938), ses biographes le confirment, le matériel de base pour ses personnages schizophrènes. On perçoit très bien ce qu’il en a retiré, en observant le personnage de Manfred Steiner, l’enfant autiste de Glissement de temps sur Mars.

« Selon Husserl, l’autisme n’est plus considéré comme un symptôme mais comme un phénomène qui nous révélerait donc l’essence même de la schizophrénie, en dehors de toute construction conceptuelle » (cité par Jean Garrabé in Histoire de la schizophrénie. Médecine et Histoire, Seghers, Paris, 1992, p. 295). C’est, en effet, de cette manière que Dick définit l’autisme de Manfred. Cependant, l’auteur tente aussi de figurer une maladie moins présente, latente, comme c’est le cas chez Jack Bohlen. Chez ce dernier, la schizophrénie n’est pas encore à un stade irréversible mais la présence de Manfred à ses cotés va exercer une influence néfaste sur l’évolution de sa maladie. Il s’agit là d’une sorte de contamination, impensable du point de vue médical, mais bien réelle dans le texte. De la même façon, le personnage de l’autiste influence l’évolution et la forme du récit, comme nous le verrons dans la deuxième partie.

Entropie et contamination du récit par les personnages

Le jeu sur la temporalité est utilisé par Dick et, à travers lui, par ses personnages, pour s’interroger sur la nature de la réalité. L’idée d’un « retour en arrière » entraînant la dégradation des êtres et des choses est un des thèmes récurrents de son œuvre. L’entropie, processus inexorable, est l’épée de Damoclès suspendue sur le sort de nombreux protagonistes. Ce terme employé en thermodynamique pour mesurer la dégradation de l’énergie d’un système est utilisé par l’auteur pour définir un phénomène de dégradation, de dégénération pouvant toucher indifféremment les êtres et les choses. Dick l’associe souvent (mais pas dans tous les cas comme nous le verrons avec Rick Deckard) à l’idée d’un retour en arrière, d’une inversion temporelle qui n’est pas incluse dans sa définition première. Dans Ubik, cette menace est tangible, palpable. Elle apparaît petit à petit, par des signes qui semblent n’avoir que peu d’importance : « La cigarette, desséchée et craquante, se brisa entre ses doigts. Bizarre, pensa-t-il » (Ubik, Robert Laffont, « Ailleurs et Demain », 1970, p. 95).

Puis tous les objets commencent à être touchés par le phénomène : « D’abord ma cigarette, fit Joe. Ensuite l’annuaire vieux de deux ans. Et maintenant on me sert une crème tournée depuis des semaines. Je ne pige pas, Al. » (Ibid. p. 104)

Dans ce roman, les personnages passent par une phase d’incompréhension face à l’entropie. Ils ne s’apercevront de la menace qu’elle représente que lorsqu’ils seront confrontés à la mort.

« À l’intérieur un tas recroquevillé, déshydraté, presque momifié, gisait roulé en boule par terre. [...] Il contempla alors en silence la petite figure noircie et ridée. Et il sut qui c’était. Avec difficulté il la reconnut. Wendy Wright » (Ibid. p. 124).

Le J. R. Isidore de Blade Runner est le seul personnage du roman qui semble obsédé par ce phénomène. Bien que l’univers du texte soit un monde post-nucléaire dont les formes de vie s’éteignent une à une, l’unique protagoniste qui paraît s’apercevoir de l’ampleur du processus est le « spécial » (c’est-à-dire retardé mental) Isidore. Il désigne l’entropie par le terme « bistouille » (« gumble » en américain) et apparaît comme le personnage le plus lucide lorsqu’il analyse le phénomène : « Personne ne peut gagner contre la bistouille, expliqua-t-il. Ou alors, provisoirement. [...] C’est un principe universel, à l’œuvre dans l’univers tout entier. L’univers entier, irréversiblement, se dégrade progressivement jusqu'à la bistouille finale » (Blade Runner, J’ai Lu, 1985, p. 80).

Cette idée, exprimée en termes simplistes, nous montre une fois de plus l’importance que Dick, au travers de ses personnages, accorde à ce phénomène. Une obsession de la dégradation est présente dans la plupart des textes et peut être considérée comme un leitmotiv revenant sans cesse dans l’œuvre romanesque de l’auteur. Souvent, mais pas systématiquement utilisée comme une menace, elle semble être la charpente préalable à de nombreuses intrigues ou, à défaut, un solide arrière-plan dotant l’univers du texte d’un côté malsain.

Toujours dans Blade Runner, Rick Deckard paraît conscient d’être un élément de ce processus de dégradation des choses. Son regard est plus distant, moins obsessionnel que celui d’Isidore : « On peut y échapper quelque temps. Tout comme les andros peuvent m’échapper et s’offrir un petit supplément limité. Mais je finis par les avoir, moi ou un autre Blade Runner. D’une certaine façon, conclut-il, je suis un élément du processus entropique de destruction de la forme » (Ibid. p. 105).

Cet extrait pourrait nous amener à opposer Isidore, qui essaye de se battre malgré tout contre la « bistouille » et Deckard qui aide le phénomène à se répandre. Ceci serait trop schématique et le texte ne nous le permettrait pas. En effet, Deckard lui même, comme tous les personnages du roman, est soumis au temps qui passe, à l’entropie. Sa prise de conscience n’est pas de celles qui vont le faire changer d’attitude. Pour lui comme pour la majorité des personnages, le processus est naturel et n’a rien d’une menace. Le phénomène de dégradation lié à un « retour en arrière » est applicable à la dégénérescence cellulaire ; ainsi, vieillir c’est être soumis à l’entropie.

Le phénomène est partie intégrante (même s’il n’est pas toujours cité) de l’évolution des personnages. Cependant, processus normal ou non, il devient plus problématique lorsqu’il est vu par un autiste. La vision proposée par Isidore est celle d’un personnage « spécial », mais l’entropie vue par Manfred Steiner dans Glissement de temps sur Mars prend une ampleur plus importante. Ici aussi, le phénomène est caractérisé d’une façon spéciale par le jeune autiste. En effet, il nomme l’entropie « rongeasse » (« kipple » en américain). Le processus est donc perçu et appréhendé différemment par les deux personnages qui sont eux aussi hors-norme. Dick nous offre ici des visions décalées du phénomène, excellent moyen pour renouveler l’impact que peut avoir ce processus. Cependant, on pourrait voir dans cette caractérisation de l’entropie une tentative de la part de Dick pour faire passer le phénomène au statut de personnage. Ce point de vue paraît discutable, mais s’avère sans équivoque lorsque la vision que perçoit Manfred est révélée au lecteur. « C’était rongeasse ! un ver enroulé, formé d’anneaux humides et blancs comme des os, un ver visqueux, issu d’un corps humain » (Glissement de temps sur Mars, in Substance Rêve, Presses de la Cité, Omnibus, 1994, p. 351).

Le passage d’où est tiré cet extrait nous fait partager une « vision » de l’enfant autiste. Cauchemar ou prémonition, le texte ne nous le dit pas.

Néanmoins, tout est vu à travers Manfred et sa subjectivité. On s’aperçoit donc que la caractérisation (l’usage de l’anglais characterization, c’est-à-dire description d’un personnage, serait plus approprié) de l’entropie passe par le point de vue de l’enfant autiste. En effet, pour lui, le monde réel (celui dans lequel évoluent les autres personnages) n’est pas plus vraisemblable que celui de ses visions.

Selon Bleuler : « La pensée autistique crée un monde nouveau fantasmatique qui, pour les schizophrènes, est aussi réel que l’autre. Dans certains cas, le malade est conscient de ce qui se rapporte aux deux ; dans d’autres cas, c’est le monde autistique qui est le plus réel et l’autre monde n’est qu’une apparence. » (Cité par Jean Garrabé in Histoire de la schizophrénie, Médecine et Histoire, Seghers, 1992, Paris, p. 112)

Dick se sert de ce phénomène qui repose sur des bases scientifiques pour brouiller les indices du réel et cacher certains repères aux lecteurs. Ainsi, il est malaisé de situer exactement (aussi bien par rapport au temps du texte que par rapport à son monde de référence) les passages rapportés du point de vue de Manfred. La lecture est rendue difficile par cet effet qui place le récepteur du récit dans un état de désorientation proche de celui du personnage. Le lecteur, comme le protagoniste, a du mal à situer la réalité de la diégèse (le monde du texte). De plus, ceci permet à l’auteur de se servir de l’autiste comme d’un alibi pour pouvoir faire accéder au statut de personnage un des phénomènes récurrents qui parsèment son œuvre : l’entropie. Dick fait parvenir cette force au statut de protagoniste de manière à restituer un effet souvent utilisé dans le fantastique qui consiste à rendre plus « vivant » un événement pour accentuer la menace qu’il représente.

La réalité est donc déformée par la vision de Manfred Steiner. Dick utilise en effet indifféremment la drogue et la psychose comme moyens de couper ses personnages du monde supposé réel et ainsi de procurer une autre vision de l’univers du roman. Dans le cas de l’autiste, la psychose représente plus que cela. Comme nous l’avons déjà vu, elle contamine les autres personnages (en particulier Jack Bohlen) et dans une certaine mesure le lecteur, mais surtout elle permet à l’enfant de jouer avec le temps. Totalement coupé de la réalité, du fait de la nature de sa pathologie, Manfred a des visions du futur dans lesquelles il se voit comme un vieillard agonisant. Les seuls instants où il a accès au même univers que les autres personnages du roman l’éloignent temporellement. Il y a donc ici un jeu sur le temps qui fait de Manfred un personnage tragique dans la mesure où la solution d’un problème lui cause un autre problème. Ceci nous permet aussi de constater l’habileté avec laquelle Dick mélange les intrigues et fait de l’aptitude de Manfred (celle de voir dans le futur) un enjeu pour le personnage d’Arnie Kott. D’autres enfants jouent avec le temps dans l’œuvre de Dick. C’est le cas de Jory dans Ubik ou de Emmanuel dans L’Invasion divine, mais aucun de ces deux personnages n’atteint la complexité de Manfred Steiner dans son « jeu » sur la temporalité.

Les chapitres dix, onze et douze de Glissement de temps sur Mars sont, de ce point de vue, les plus complexes, structurellement, de toute l’œuvre de Dick. En effet, le principe de dislocation du récit (c’est à dire le principe de juxtaposition des points de vue des personnages et la superposition de plusieurs intrigues) y atteint son paroxysme. En cinquante-six pages, on change seize fois de narrateur alors que s’effectue un incessant va-et-vient entre le présent et le futur.

Manfred Steiner a une vision du futur qui lui montre la rencontre entre Bohlen et Kott, chez ce dernier (p. 367). À la page 375, ce sera au tour de Bohlen d’avoir une vision de la même scène où la rongeasse est de plus en plus présente. L’horreur envahit tout à la page 383 lorsque le même épisode est vécu du point de vue de Doreen Anderton. Une scène est donc répétée et chargée d’un effet de vision multiscopique car elle est relatée à travers la vision de plusieurs personnages. Ceci amène une approche plus complexe du phénomène décrit et permet de se concentrer sur le protagoniste qui perçoit l’événement car on connaît déjà l’histoire. Il ne s’agit pas véritablement d’une fixation puisque quelques détails changent selon le personnage qui nous les présente. Ces changements sont imputables à la position du protagoniste qui nous permet de les voir mais aussi à des changements de réalité inhérents à la schizophrénie sans que l’on puisse les démêler et dire lesquels découlent de quoi. Ainsi, Dick continue de nous faire percevoir l’intériorité de ses protagonistes et leurs réactions à un même événement, tout en annonçant les futurs développements narratifs. Cette technique ressemble à une version modernisée de celle utilisée par les feuilletonistes du XIXe siècle consistant à annoncer des événements futurs en s’adressant directement au lecteur. Cet effet d’annonce est considérablement compliqué par la liberté d’invention que permet la science-fiction, mais aussi par la connaissance qu’a l’auteur de certaines affections psychologiques. Dick se sert de la forte fonction panoramique de Jack Bohlen pour expliquer la contamination du récit par Manfred : « J’ai presque l’impression que Manfred ne se contente pas de voir dans l’avenir, que d’une certaine manière il le contrôle ; il peut le rendre particulièrement épouvantable parce que cela lui semble naturel, parce que c’est ainsi qu’il considère la réalité. C’est comme si le fait de nous trouver près de lui nous entraînait dans sa réalité. Cela commence à nous absorber, à remplacer notre propre vision des choses. [...] Pour moi, ce n’est pas normal de me sentir ainsi ; je n’ai jamais éprouvé un tel sentiment à l’égard du futur » (Glissement de temps sur Mars, in Substance Rêve, Presses de la Cité, Omnibus, 1994, Paris, p. 379).

Bohlen semble ici exprimer d’une manière claire ce que peut ressentir le lecteur face aux changements temporels qui surviennent tout au long du texte. La pathologie de l’enfant prend donc, dans l’extrait, une toute autre ampleur. Dick utilise comme prétexte une maladie existante, l’autisme, et extrapole à partir de la réalité pour arriver à créer un personnage de psychotique qui contamine les autres protagonistes. De plus, il semble que le narrateur ait lui aussi pénétré l’univers de Manfred. Le texte paraît soumis aux visions de l’autiste et les prémonitions de ce dernier sont « collées » arbitrairement et viennent se rajouter à l’intrigue de base. Le narrateur est dans l’impossibilité d’empêcher les visions de Manfred d’apparaître au sein du roman.

« La présence de Manfred Steiner avait envahi l’école communale, avait pénétré au plus profond de sa structure » (Ibid. p. 397). Ici, c’est un bâtiment qui est contaminé et, si l’on remplaçait école communale par le mot « récit », la phrase serait toujours juste. En « jouant » avec le temps, Manfred inclut des prolepses (passages situés dans le futur par rapport au « présent » de l’intrigue) dans le texte et ainsi contamine le narrateur de la même façon qu’il le fait pour les personnages. En effet, il « l’oblige », par le biais des visions des protagonistes, à bouleverser la structure du roman. Le statut d’un personnage tel que Manfred est donc très difficile à définir car il intervient peu dans les événements du récit mais détient un fort pouvoir qui lui permet, consciemment ou non, de changer la réalité. Tout paraît bouger autour de lui tandis qu’il n’agit quasiment jamais. Sans aller trop loin, on pourrait dire, avec certaines réserves inhérentes au degré de complexité qu’un récit peut atteindre, que la structure même du texte ressemble à la maladie dont Manfred est atteint (c’est à dire, remplie de visions du futur).

Certains personnages ont donc une influence sur d’autres protagonistes : l’enfant autiste fait basculer Bohlen dans la schizophrénie. Le récit aussi semble contaminé par les personnages. Dick se sert de ses protagonistes comme de piliers soutenant la structure de ses romans. Le Maître du Haut-Château, par exemple, repose sur une « multifocalisation » qui donne aux personnages une force et un réalisme que l’auteur n’avait encore jamais atteints. Cette technique est inspirée de la situation sur laquelle repose tout le texte : les Japonais ont gagné la guerre. Dans une lettre à Patricia Warrick, Dick explique cela : « Quand je me suis attaqué au Maître du Haut-Château, je me suis demandé : quelle forme aurait eu ce livre si les Japonais avaient gagné la guerre ? » (Lawrence Sutin, Invasions Divines, Denoël, Présences, 1995, p. 189)

Le résultat de cette interrogation est l’adaptation de la structure de romans japonais des années quarante, eux-mêmes inspirés du roman réaliste français, mais redéfinis en « tranche de vies ». La « multifocalisation » est donc, en partie, due au présupposé central de la diégèse, qui en même temps qu’il modèle la structure du texte, fait de l’œuvre un pur roman du dénarré (car rien de ce qui est raconté ne s’est jamais produit). Ce présupposé ( les japonais ont gagné la guerre) fait du récit une uchronie. Il convient, ici, de différencier les notions de plan structurel et plan individuel. Contrairement à la SF et aux uchronies, un roman de Balzac tend à ressembler le plus possible au monde dans lequel vit son auteur, en l’occurrence la France du XIXe siècle. Les seuls éléments différents le sont sur le plan individuel : Rastignac n’a jamais existé. Or, en SF, c’est sur le plan structurel que les choses sont différentes : le monde de Blade Runner ne ressemble pas plus au nôtre que celui du Maître du Haut-Château. Dans ce dernier, l’univers de la diégèse est différent de la réalité, Dick raconte des événements qui ne sont jamais arrivés et, ainsi, on peut parler de roman du dénarré. Ici, ce n’est pas un personnage qui « contamine » le récit, mais c’est le récit qui tente de faire partie intégrante du monde de la diégèse, en se pliant aux règles en vigueur dans cet univers (celles des romans japonais des années quarante). Dick construit son roman comme il aurait pu être construit dans le monde qu’il décrit : perspective fascinante que celle d’un texte défini par la réalité qu’il est censé relater.

Norman Spinrad parle, à propos des œuvres de Dick, d’un « interfaçage de réalités subjectives » (N. Spinrad, « La Transmutation de Philip K. Dick », in H. Collon (éd.), Regards sur Philip K. Dick, Encrage, 1992, p. 50). Le roman qui correspond le mieux à cette définition est certainement L’Œil dans le ciel. Ici, il n’y a pas multiplicité de narrateurs, mais on pourrait voir dans la structure même du texte une tentative de figurer les relais de narration (passages d’un narrateur à un autre). En effet, chaque personnage fait pénétrer les autres protagonistes et le lecteur dans son univers propre, subjectif, sans pour autant devenir un narrateur. Il n’y a pas véritablement de relais de narration, puisqu’il n’y a qu’un narrateur. Cependant, dans le monde de la diégèse, chaque personnage devient à tour de rôle un créateur d’univers, un dieu qui dirige tout, de la même façon que l’est un narrateur avec le texte qu’il nous présente. Les réseaux d’agents (construction théorique permettant de définir les personnages grâce à leur fonction narrative et leurs interactions avec les autres protagonistes) se déplacent sans cesse puisqu’un personnage secondaire peut devenir une divinité omnipotente dans le chapitre qui suit. Dans ce roman, la contamination se fait dans le monde de la diégèse, ce qui n’est pas le cas d’Au bout du labyrinthe où le texte lui-même est contaminé par l’intermédiaire d’un narrateur qui semble complice.

Qu’est-ce que l’humain ?

Le roman où le problème de l’humanité se pose le plus directement est Blade Runner. Au niveau de l’intrigue, l’empathie sert à différencier l’humain du non humain, en l’occurrence l’androïde. Ici, le test Voigt-Kampff (basé sur l’empathie) est le seul capable de distinguer l’homme de la machine. Une fois de plus, Dick se sert de plusieurs artifices pseudo-scientifiques tels que la boîte à empathie de Mercer. Cet instrument permet de partager des sentiments à travers une « fusion spirituelle et physique » (page 37). Les androïdes sont incapables de partager l’expérience, ce qui est leur seule différence avec un être humain. L’intrigue du roman repose sur la lutte entre un inspecteur chargé de traquer des androïdes essayant de « tricher » et de se faire passer pour des hommes.

La différence entre humain et non humain est l’enjeu majeur du texte, ce qui n’était pas le cas avec Le Maître du Haut-Château. Les catégories semblent établies dès le début du roman, mais Dick, comme à son habitude, complique les choses.

« Les psychiatres de Leningrad pensent qu’un petit nombre d’êtres humains seraient dans l’impossibilité de subir le Voigt-Kampff avec succès. Si vous le leur faisiez subir en accord avec les règlements et la loi, vous les prendriez pour des robots humanoïdes. Vous seriez dans l’erreur, mais eux, ils seraient morts ! » (Blade Runner, p. 45)

Le « petit nombre d’êtres humains » en question rassemble des schizophrènes et autres malades mentaux, personnages « peuplant » l’intertexte dickien. Doit-on alors considérer que les androïdes entrent dans ce « groupe » de protagonistes décalés ou bien que les schizoïdes ne sont pas humains ? Cette dernière hypothèse est à exclure, car Dick prend souvent le parti des malades mentaux et en fait des personnages aux rôles importants dans ses romans. Les Clans de la lune alphane est tout entier axé dans ce sens. Dans ce texte, les personnages arrivent à faire fonctionner une société grâce à une synergie. Individuellement, comme dans chacun des autres romans de l’auteur, ces protagonistes n’ont que peu de chances de résoudre leurs problèmes. Cependant, certains personnages de ce type font preuve d’une grande empathie, ce qui nous permet d’exclure l’idée qu’ils ne correspondraient pas à la « catégorie » humain. L’exemple du « retardé mental » John Isidore dans Blade Runner va plus loin en ce sens, car ce protagoniste va jusqu'à avoir de l’empathie pour les androïdes (Ibid. p. 171).

Dick continue, tout au long du roman, de jouer avec la notion d’humanité et avec le statut des androïdes en pratiquant un brouillage des catégories. Ainsi, page 102, Iran, la femme de Rick, paraît moins vivante qu’une androïde. Page 131, le cerveau de Deckard se met « à bourdonner, à calculer, à choisir » comme pourrait le faire le processeur d’un ordinateur ou d’un robot. L’ambiguïté sur la vraie nature du « chasseur » dure jusqu'à la fin du texte, où la possibilité qu’il fasse partie des « chassés » n’est pas exclue. Bien qu’il n’échoue pas au test de Voigt-Kampff, il est troublant de constater qu’il ressent de l’empathie envers certains androïdes (Ibid. p. 149) alors qu’il ne porte plus aucun intérêt à sa femme. Ce sentiment va même plus loin puisqu’il débouche sur un désir sexuel qui permet de remarquer l’utilisation, par Dick, d’un moteur tel que l’attirance sexuelle pour amener de la complexité dans les intrigues et dans la psychologie de ses personnages. Ainsi, par le biais du personnage de Rick Deckard, l’auteur brise certaines convenances en faisant intervenir un désir qui apparaît comme « contre nature » puisqu’il est dirigé vers une machine. Le sexe étant possible entre un humain et une androïde, la frontière qui semblait les séparer se rétrécit de plus en plus. Le personnage de Deckard finit par ressembler aux androïdes qu’il chasse. En effet, les actes qu’il commet lui semblent en désaccord avec sa nature d’humain. C’est ici que le vrai débat entre humain et non humain prend place ; il ne s’agit pas d’une opposition entre machines et hommes, mais plutôt d’un combat intérieur dont Rick Deckard est la victime. Toute l’intrigue secondaire, la plus intéressante, tourne autour de ce problème. Au fur et à mesure qu’il « exécute » des androïdes, le personnage semble devenir moins humain qu’il ne l’était au début du texte. Son cerveau se met à fonctionner comme celui d’une machine, il ressent du désir sexuel pour une non humaine et finit par ne plus se comprendre, se sent étranger à son propre corps :

« Alors que mes propres actes, ce que j’ai fait... me sont devenus étrangers. D’ailleurs, j’ai l’impression de ne plus rien avoir de naturel : je suis devenu une personnalité contre nature » (Ibid. p. 237).

Deckard agit comme une machine à cause du lien de proximité qu’il a avec les androïdes. Il y a un paradoxe dans la façon dont le personnage évolue au fil du texte car, d’un coté, l’empathie qu’il ressent pour les machines l’amène à se positionner comme un humain, mais, dans le même temps, de tels sentiments le font s’interroger sur la nature des androïdes et l’attitude qu’il doit adopter face à eux. Le questionnement de Deckard sur sa position par rapport aux êtres qu’il côtoie est donc un des enjeux les plus importants du roman. Malgré quelques passages ambigus, la nature des robots humanoïdes reste non humaine et Deckard retrouve sa position de départ à la fin du texte. Ce retour à un « status quo » laisse pourtant insatisfait. En effet, la vie qu’il mène, faite de routine, d’humeurs créées artificiellement et de rêves de vrais animaux, ressemble à celle d’une machine.

Deckard vit dans le monde du « faux », ou rien n’est réel : ni les sentiments, ni l’empathie qu’il ressent à travers la « boîte », ni son animal de compagnie. Sans l’épisode de la rencontre avec Mercer, qui apparaît comme une véritable révélation religieuse, le roman aurait abouti à une vision toute autre de la nature humaine. Pourtant, comme dans d’autres textes, c’est une puissance supérieure qui parvient à « sauver » un des personnages. Là où tout semble faux, Dick laisse toujours une petite lucarne ouverte, permettant à un protagoniste de passer, pendant quelques instants, à travers le voile de la réalité.

La différence entre humain et non humain apparaît, finalement, comme une distinction basée sur une notion relative. En effet, l’empathie ne prendra pas la même forme selon la diégèse dans laquelle elle est traitée et les personnages qui la ressentent. Dick redéfinira l’humain dans chacun de ses textes et selon la façon qui correspondra le mieux à l’effet qu’il souhaite rendre (l’exemple de l’échec au Voigt-Kampff pour les schizophrènes est révélateur de cela). La complexité des relations humaines que l’auteur souhaite montrer passera donc par l’usage de cette définition de différentes manières.

Gémellité et dualité

Une sensation d’incomplétude touche un grand nombre de protagonistes dickiens et se trouve à la base de leurs problèmes relationnels. La solitude dont beaucoup de protagonistes souffrent dérive aussi de ce manque. Si au niveau du récit on dénote plutôt une absence du narrateur dickien, très en retrait par rapport aux personnages, on pourrait trouver la présence de Dick dans les problèmes relationnels de ses protagonistes, reflets de ses propres difficultés. Cette sensation d’incomplétude peut aussi expliquer le type de construction « en segment » que semble affectionner Dick. Ainsi la structure narrative, comme nous avons pu le voir, passe d’un personnage à un autre, et les différentes intrigues sont séparées, segmentées, avant de se réunir (ce qui n’est pas évident dans tous les cas). L’écriture de l’auteur rappelle aussi cela car elle est faite de phrases courtes, construites de manière saccadée. Le morcellement semble donc toucher le style et la recherche narrative de l’auteur, d’une façon omniprésente. Cette segmentation, prélude à l’entropie, fait de Dick, consciemment ou non, un agent de cette forme de destruction.

La recherche d’un « mieux être » passant par la quête de « l’autre » se retrouve dans toute l’œuvre. L’utilisation des doubles est un moyen, pour Dick, de combler le manque inhérent à cette incomplétude. Ce thème de la dualité, commun au fantastique et à la science-fiction, peut être traité de diverses manières : double bénéfique ou maléfique, antagoniste ou complémentaire. Chez Dick, rares sont les exemples de conflits au sein de cette thématique de la dualité. Le seul aperçu de cette idée se trouve dans Les Pantins cosmiques, son seul roman fantastique, et oppose deux êtres divins se livrant une lutte sans merci, qui dure depuis la nuit des temps. Cet antagonisme se rapproche de l’idée mythologique des jumeaux divins que l’on retrouve dans un grand nombre de cultures. Ainsi, par glissement, le thème de la gémellité apparaît. Traité sous divers aspects ayant pour point commun l’incomplétude et la recherche d’un « autre », cette thématique ne peut se comprendre que par des données biographiques.

La vie de l’auteur semble être fondée, selon ses biographes, sur le manque résultant de la mort de sa sœur jumelle, Jane, à l’âge d’un mois. Traumatisé, non par un souvenir conscient de l’événement mais par ce que sa mère lui en a rapporté, Dick resta tourmenté toute sa vie par ce décès. Un grand nombre de ses problèmes relationnels semblent y prendre leur source et son œuvre reflète, par certains thèmes, ce traumatisme. La présence d’une bipolarité problématique est, par exemple, la structure de base du roman Le Maître du Haut-Château. Elle s’exprime dans ce cas par l’intermédiaire de mises en abyme et d’univers parallèles. L’idée de deux réalités simultanées serait donc imputable au « lien psychique » que Dick a entretenu toute sa vie avec sa sœur et qu’il étudie longuement dans son Exégèse.

« Ma sœur est tout pour moi. Je suis condamné à être pour toujours avec elle et séparé d’elle, en une perpétuelle oscillation. [...] Deux réalités simultanées ; Yin/Yang » [Exégèse (013, 1978-79). Cité par Lawrence Sutin in Invasions divines, p. 46]. Cet extrait montre les recherches de l’auteur sur sa propre dualité. Les résultats auxquels il semble parvenir ne paraissent pas trop éloignés de certaines de ses œuvres. Au niveau des personnages, on retrouve cette obsession caractérisée d’une manière concrète avec Edie Keller dans Dr Bloodmoney. La petite fille porte en elle son jumeau, ni mort, ni vivant car pas encore né et ne pouvant communiquer qu'avec elle. Il s’appelle Bill et peut projeter son esprit dans n’importe quel être vivant avec qui il se trouve en contact. Ces deux personnages font parfaitement écho au « lien psychique » que Dick décrit dans son Exégèse. Il y a cependant un effet de miroir car la situation est inversée : c’est la petite fille qui porte son frère, alors que dans le cas de Dick, c’est lui qui a une représentation de sa sœur morte.

Edie et Bill sont donc une représentation très « imagée » de la « relation » que Dick a entretenue toute sa vie avec Jane. On y retrouve l’idée de gémination qui se définit par un désir de fusion mais dans le même temps par une volonté de se singulariser. Ce concept baptisé par George Engel (Ibid. p. 44) est applicable à ces deux personnages et éclaire par écho certaines données biographiques concernant Dick. Lié physiquement à sa sœur, Bill peut s’évader spirituellement et a le pouvoir d’apercevoir un autre univers, celui de la mort. Cette séparation de la matière et de l’esprit apparaît comme une transgression de la limite séparant ces deux concepts qui est, selon Todorov (Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Le Seuil, « Poétique », 1970, p. 122), une possibilité inhérente au fantastique. L’effacement de cette limite, évident dans le cas des schizophrènes et de la prise de drogue (toujours selon Todorov), trouve donc un écho important dans l’œuvre de Dick. Plusieurs personnages font directement écho à ce thème de la dualité. Citons George Walt, dans Brèche dans l’espace, qui est un mutant doté de deux corps et d’un seul cerveau. L’un des deux jumeaux étant mort à la naissance, le survivant l’a remplacé par un corps synthétique. Ceci est comparable à la façon dont Dick, lui-même, s’est fabriqué un substitut imaginaire pour sa défunte sœur. Cette idée a été traduite plus concrètement dans le texte par la création d’un être artificiel. Ici, le thème de la gémellité rejoint ceux, encore une fois bipolaires, du faux opposé au réel et de l’humain opposé au non humain. Malheureusement, ce personnage n’est pas pleinement « exploité » par Dick dans ce roman qui apparaît comme « mineur » par rapport au reste de l’œuvre.

Le thème de la dualité se retrouve dans Ubik sous diverses formes. Au niveau de l’intrigue, le questionnement « suis-je vivant ?/suis-je mort ? » rentre dans ce cadre. L’opposition entre le personnage maléfique de Jory et celui d’Ella, protagoniste féminin à la présence providentielle, se rapproche aussi de ce thème. Ici, on ne peut pas parler de gémellité, mais l’idée d’un personnage « semi- vivant » aidant Joe Chip à résoudre ses problèmes rejoint les considérations biographiques qui sous-tendent cette thématique.

« C’est vers l’équilibre, ou le Tao, que tend toute l’œuvre de Dick » (David Wingrove, « Understanding the Grasshopper : Leitmotifs and the Moral Dilemma in the Novels of Philip K. Dick », in Foundation n°26, 1982, p. 35).

Cette affirmation de David Wingrove semble résumer notre propos sur l’incomplétude. Cependant, la vision que ce critique a de la dualité passe par une distinction entre deux états de réalité qui ne correspond qu'en partie à l’œuvre de Dick. L’idée de la recherche du Tao, de l’harmonie, éclaire néanmoins la notion de dualité. La quête de « l’autre », qui semble être le seul « Graal » que veulent obtenir les antihéros dickiens, implique la recherche d’un troisième terme, l’harmonie, capable d’équilibrer les polarités. Dans le cas où un personnage n’est plus seul, il arrive souvent que le manque d’harmonie l’empêche de résoudre ses problèmes. Juliana, dans Le Maître du Haut-Château, correspond à cette vision. Elle ne résoudra son incomplétude ni dans sa rencontre avec Joe Cinnadella, ni dans son dialogue avec Hawthorne Abendsen. Ce roman est celui des doubles à tous les niveaux. Tout s’y reflète par d’habiles mises en abyme, mais le Tao y est exprimé grâce aux objets : les bijoux remplis de wu et le Yi-king, ouvrage dans lequel la définition du Yin et du Yang est donnée (voir Mircea Eliade, La Nostalgie des origines, Gallimard, 1971, p. 272). La recherche de la complémentarité dans « l’autre » est donc le but ultime à atteindre pour les personnages Dickiens. Même avec des aides extérieures comme la drogue (le D-liss en particulier), cet accomplissement est rarement atteint. Prenant source dans des racines biographiques profondes, cette idée de la bipolarité obsède (consciemment ou non) l’écrivain Dick. Son besoin d’écrire résulte peut-être lui aussi de cette recherche de l’harmonie, qu’il arrive à trouver dans des œuvres comme Le Maître du Haut-Château mais jamais dans sa vie privée.

Tous les thèmes principaux des romans de l’auteur, et notamment les diverses acceptions de la gémellité (doubles, univers parallèles, dualité androïde/humain…) seraient donc issus du traumatisme causé par le décès de sa sœur et par le « lien psychique » qui l’aurait uni à elle. Cette hypothèse paraît exagérée et, malgré certaines similitudes, tout n’est pas lié à ce point ; l’œuvre de Dick comporte divers aspects complexes qu’on ne pourrait réduire à une simple thématique biographique. De plus, la mort de sa sœur n’est qu’un récit dont se souvient l’auteur et n’a donc pu fonctionner que par une représentation mentale de l’auteur demandant un effort d’imagination. Ainsi, le premier acte de création de Dick a été de « réinventer », en interprétant les événements racontés, les circonstances de ce drame. Si la sensation d’incomplétude découle d’un récit, pourquoi ne pas l’affronter par le biais d’autres récits ?

Dick a ainsi construit une œuvre, petit à petit, travaillant inlassablement tel un artisan et en ajoutant à chaque fois le petit plus qui donnait immédiatement à ses textes une autre dimension. Avec le recul, son apport à la SF et à la littérature en général, tant sur le plan des idées que sur le plan littéraire, paraît indéniable.

Philip Kindred Dick était un artisan, certes, mais un artisan de génie.

Laurent Queyssi