En 2017, lors d’une conférence sur la photographe madame Disdéri que je faisais en Bretagne-Nord à l’invitation de l’association d’histoire locale, précisément à Landunvez en Argenton lieu de naissance de Marie Quivoron, le responsable M. Paul Mével m’a engagée à faire une recherche sur cette artiste connue sous son nom d’épouse Marie Bracquemond, une des femmes peintres impressionnistes. Je me suis plongée dans sa biographie et j’ai contacté un descendant de la famille qui, souffrant, n’a pu m’aider dans ma quête d’informations. Monsieur Jean-Paul Bouillon lui aussi bien occupé n’a pu répondre à mes multiples questions dans un premier temps mais c’est aujourd’hui en janvier 2020 chose faite. J’ai également visité les lieux de Corrèze où Marie a vécu, interrogé les occupants actuels de Bonnaigue et du château de la Chabanne. J’ ai pris contact avec différents musées Morlaix, Amiens, Rouen, Orsay entre autres et j’ai navigué sur internet pour y trouver des traces sur Gallica, sur les sites de ventes et d’enchères. Devant l’omniprésence du masculin j’ai tenté de retrouver les réseaux féminins et de remettre en lumière les femmes et les femmes artistes dans l’entourage de Marie mais les traces conservées étant, dans leur grande majorité, issues du monde masculin toujours présent dans l’espace public cela s’est avéré très difficile et peu productif.. La vente le 30 avril 2024 du fonds familial de la famille Jundt par la maison Artcurial et le catalogue établi par Edouard Ambroselli et appuyé par des sources manuscrites vient mettre fin à certaines de mes hypothèses. Je modifie donc mon article pour certains passages.

Marie-Françoise Bastit-Lesourd, septembre 2017- mars 2024, notice en évolution

mfrancoisebastit@gmail.com

Revue d’histoire de la Corrèze Les mille -et-une sources, bulletin n°127, mars 2018, p.48-55, « Marie Bracquemond et la Corrèze » par M-F Bastit-Lesourd Conférence sur Marie Bracquemond : le samedi 21 septembre 2019 à Landunvez en Argenton -29- par M-F Bastit-Lesourd 1841 année qui voit l’invention du tube de peinture qui va modifier les pratiques des artistes et surtout leur permettre de quitter les ateliers pour le plein-air et apporter des vues neuves sur le monde.Marie Quivoron naît le 1er décembre 1840 à Landunvez en Finistère Nord. Elle débute au salon des Beaux-arts à 18 ans et poursuit une carrière tranquille touchant à divers mediums: l’aquarelle, la gravure, la peinture à l’huile mais également la peinture sur faïence.

Les recherches sur les femmes l’ont fait ressortir de l’ombre et aujourd’hui elle est au nombre des quatre femmes reconnues comme peintres impressionnistes avec Berthe Morisot, Mary Cassatt et Eva Gonzalès.

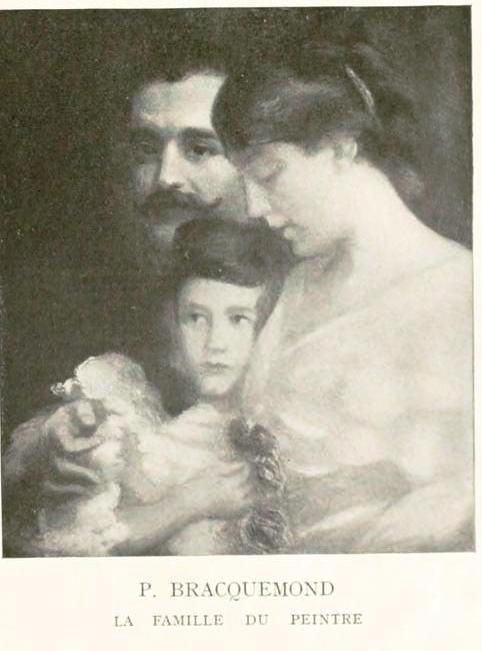

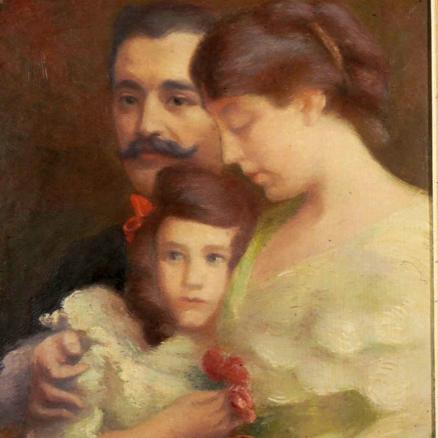

Marie est depuis 1869 l’épouse du peintre et graveur Félix Bracquemond. Il s’éteint en 1914 et elle lui survit deux ans et meurt à son tour dans leur maison de Sèvres. Leur fils Pierre né en 1870 a laissé des souvenirs qui sont son propre roman familial influencé par les dernières années de ses parents et sont à prendre avec du recul. Un autre breton, le critique Gustave Geffroy, a beaucoup apprécié le travail de Marie et œuvré pour sa reconnaissance mais sa perception de la femme et de l’artiste est à moduler. Il possédait personnellement deux tableaux de Marie. Dans son ouvrage sur C. Monet, sa vie, son temps son œuvre, il ne peut s’empêcher de placer Marie en position d’élève de ce dernier: « Marie B. qui fut une impressionniste pure aussitôt qu’elle eut compris la leçon de C. Monet ». Marie éprouva une grande et solide amitié pour Monet et eut sans doute avec lui de nombreux échanges sur leurs pratiques respectives mais elle était peintre à part entière.Mes recherches ont porté sur la jeunesse de Marie et une analyse des différentes données ainsi que de ses œuvres pour tenter d’éclaircir sa biographie et apporter un regard neuf sur sa personnalité bien malmenée par des propos s’apparentant à la vision traditionnelle de « l’artiste maudit » doublés d’une vision machiste de sa production comme pour ses consœurs.

Je pose ici un certain nombre d’hypothèses qui pourront servir d’ouvertures pour mieux cerner ses réseaux amicaux en venant peut-être se recouper avec d’autres connaissances et ouvrir de nouvelles pistes de compréhension de sa vie et de son œuvre.

Pour l’heure mes recherches ne portent pas en détail sur les multiples facettes de Marie car elle excellait dans plusieurs domaines comme celui de la faïence. Je cite ici Clara Erskine Clement, autrice de « Femmes dans les arts plastiques du septième au vingtième siècle de notre ère», paru en 1904 et qui parlait de l’étonnante capacité de Marie Bracquemond:

“… Madame Bracquemond a eu la facilité d’employer si bien les couleurs de la faïence qu’elle a produit une netteté et une richesse que d’autres artistes n’ont pas atteintes. Les progrès réalisés dans la faïence Haviland dans les années 70 étaient dus en grande partie à Madame Bracquemond, dont les pièces étaient presque toujours vendues à l’atelier avant d’être renvoyées, tant son succès était grand… ».

Femme à la mandoline; RMN Musée Limoges coll Haviland

Femme à la mandoline; RMN Musée Limoges coll Haviland

Il serait juste que le versant de Marie comme chercheuse de nouvelles techniques ou de nouveaux procédés soit reconnu et mis en valeur car ses talents allaient bien au-delà de la peinture où les historiens l’ont cantonnée. Les panneaux « Muses des arts et des lettres » dont nous ne connaissons à ce jour que les cartons préparatoires sont bien mentionnés à l’époque comme une innovation artistique due à Marie Bracquemond.

-

En dehors du panneau de Madame Bracquemond qui est un essai destiné à montrer un procédé de décoration nouveau en céramique, de décoration sans reflets c’est-à-dire sans déformation des objets par la lumière, en dehors de ce panneau nous n’avons pas fait une seule pièce pour l’exposition. lettre de Ch. Haviland à Adrien Dubouché.

Préliminaire et doutes

Lorsqu’à la suite du décès de sa mère, Pierre Bracquemond fait l’inventaire de l’atelier, il appose des annotations sur certains dessins mais de toute évidence il le fait parfois sans vérification ou connaissance réelle. Ainsi il note : « dessin de sa sœur » ou « portrait de Louise » alors que peu de ressemblances viennent étayer ses dires. De même il donne pour le catalogue de l’exposition de 1919 une photographie qui au vu entre autre du costume féminin, ne peut être un portrait de sa mère mais serait un portrait d’Aline Pasquiou, sa grand-mère maternelle.

De plus depuis les années dix-neuf-cent-quatre-vingt où la mode a remis les Bracquemond en avant, il semblerait que les attributions entre Félix, Marie et Pierre soient parfois confuses.

Je pose également l’hypothèse que plusieurs œuvres visibles sur internet dont certaines vendues aux enchères ne sont pas de sa main.Le pastel sur toile « Nu dans un intérieur »

représente une femme nue tenant des fleurs et se reflétant en abyme dans le miroir d’une armoire. Il serait daté de 1911 (6,2×54,2) et a été vendu chez Christie’s en 2008 et serait à ce jour aux Etats-Unis: il ne peut être selon nous être de la main de Marie Bracquemond qui n’a jamais produit de nus de sa longue carrière, et qui à cette date est âgée de 71 ans et ne semble plus productive depuis plusieurs années déjà. Par contre le style est tout à fait celui de son fils Pierre. La signature serait donc à vérifier ainsi la figuration possible de cette œuvre au catalogue de l’exposition de Pierre Bracquemond à la galerie Bernheim jeune en 1912.

Dans la même veine, Le « Repos du modèle » qui lui est aussi parfois attribué est également plus certainement de la main de Pierre que de celle de Marie qui n’a pas appris le Nu à la différence des élèves du peintre Chaplin comme Mary Cassatt et Eva Gonzalès.

D’autres tableaux ont été attribués à Félix or pour ceux-là aussi au regard des dates et du style il est plus plausible qu’ils soient de la main de Pierre.

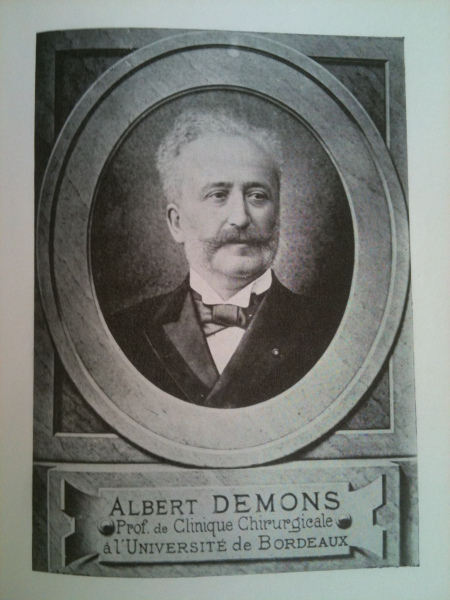

Portrait du professeur Demons

Tableau vendu aux enchères en 2016 à Clermont-Ferrand puis en juin 2018 à Drouot Paris comme un portrait de la main de Marie. Peut-être le même que celui mis aux enchères à Marseille en mars 2017 « Portrait d’homme accoudé », SBD MarieB. Portrait du Professeur Demons

Huile sur toile d’origine, 47 x 33 cm, signée en bas à droite « Marie B 1886 ».

Porte sur le châssis l’inscription au crayon et date « Demons par Marie Bracquemond Sèvres 1886 ».

Portrait du Professeur Demons

Huile sur toile d’origine, 47 x 33 cm, signée en bas à droite « Marie B 1886 ».

Porte sur le châssis l’inscription au crayon et date « Demons par Marie Bracquemond Sèvres 1886 ».

Ce tableau « n’apparaît pas rattachable par le style » à diverses productions de Marie Bracquemond. La palette colorée est plus que sobre alors que se déroule la dernière exposition impressionniste en 1886 à laquelle Marie participe avec plusieurs toiles de styles différents. Dans le même temps, de nouvelles démarches picturales sont en marche: le pointillisme avec Seurat et le Symbolisme. Il est dit également qu’à cette période Emile Gauguin aurait influencé Marie pour la préparation de ses toiles. Ce portrait serait-il vraiment de sa main?

Le fond sombre verdâtre sur lequel se détache l’homme n’évoque en rien le travail de la couleur à la manière impressionniste dont Marie fait preuve dans d’autres tableaux datés de la même période. Ceci me questionne beaucoup mais n’ayant pas vu les signatures et dates il m’est difficile de porter plus avant mon opinion.

Les annotations au crayon posent questions car le chirurgien réputé Jean-Octave-Albert Demons (1842-1920) est docteur en médecine de la Faculté de Paris en 1868 (« Des kystes du plancher de la bouche confondus sous le nom de grenouillette ») et chirurgien des hôpitaux de Bordeaux l’année suivante, ville où il passe le restant de sa vie.  Du même âge quasiment que Marie, il n’est donc âgé que de 44 ans en 1886 et en pleine maturité comme ci-dessus, il ne peut avoir l’air du vieillard représenté. Son portrait est celui d’un homme moustachu et non barbu mais il est vrai que cela n’est pas une preuve.

Du même âge quasiment que Marie, il n’est donc âgé que de 44 ans en 1886 et en pleine maturité comme ci-dessus, il ne peut avoir l’air du vieillard représenté. Son portrait est celui d’un homme moustachu et non barbu mais il est vrai que cela n’est pas une preuve.

Mais dans ce cas quels peuvent être les circuits amicaux l’ayant conduite à Bordeaux? Les incohérences entre dates et âges sont majeures. Si la date est exacte le personnage pourrait-il un autre homme portant le même patronyme?

J’ai également exploré la piste du théologien protestant Frédéric François Desmons également franc-maçon né en 1832 et décédé en 1910 mais en 1886 il est âgé de cinquante quatre ans et ses portraits diffèrent de celui du tableau. Toujours dans une tentative d’éclaircissement de ce tableau je me suis intéressée à la décoration à la boutonnière du personnage. Le site des bénéficiaires de la Légion d’Honneur donne un « Demons Etienne Gustave né en 1820 et décédé en 1898, marié à Bordeaux en 1850 à Marie Marguerite Elisabeth Tandonnet ( ? famille du fouriériste Eugène Tandonnet) et veuf en 1863. Officier de la compagnie de Gendarmerie du Rhône il semble vivre à Paris 100 rue de la Boétie lorsqu’il se voit attribuer en 1877 la distinction d’officier de la L-H. Son âge est compatible avec celui du portraituré par M.B. De plus la mention manuscrite ne mentionnerait pas le titre de « Pr » ou « Professeur ». Bémols: il figure en tenue civile mais peut-être est-il retiré de ses fonctions en 1886? A suivre… Je relève pour comparaison stylistique un tableau d’A. Renoir ami de Marie qui présente quelques ressemblances de style pictural, de gamme colorée et de posture du sujet . Il représente Madame LeCoeur, dame âgée de la famille de l’épouse de Renoir et qui pourrait également être la même personne que la vieille dame au chat, dessin par Marie.B.

Madame C. Lecoeur par A. Renoir

1: 1866 2. 1886

Madame C. Lecoeur par A. Renoir

1: 1866 2. 1886

Mais tous les tableaux signés « Marie B. » sont-ils attribuables à Marie Bracquemond?

–Vente du 19 déc 2018 à Paris, ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE, YVES SAINT LAURENT – UN DIABLE À PARIS, ART CONTEMPORAIN : 19 décembre 2018 à 14h30: CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE VENTES à Paris

lot 11: ATTRIBUE A MARIE BRACQUEMOND (1840-1916) SANS TITRE Huile sur toile 25 x 28 cm – estimé entre 5000€ et 7000€.

Mais tous les tableaux signés « Marie B. » sont-ils attribuables à Marie Bracquemond?

–Vente du 19 déc 2018 à Paris, ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE, YVES SAINT LAURENT – UN DIABLE À PARIS, ART CONTEMPORAIN : 19 décembre 2018 à 14h30: CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE VENTES à Paris

lot 11: ATTRIBUE A MARIE BRACQUEMOND (1840-1916) SANS TITRE Huile sur toile 25 x 28 cm – estimé entre 5000€ et 7000€.

Ce tableau mis aux enchères en 2018 est-il une « copie »?, une « ébauche »? du tableau intitulé « Sur la terrasse à Sèvres » et conservé au Petit Palais de Genève (fermé à ce jour). Nous y voyons un personnage masculin au centre entouré de deux figures féminines, à gauche dans une tenue rose et à droite dans une tenue blanche. Louise, demi-sœur de Marie aurait posé pour les deux. L’homme au centre a été un temps supposé être l’artiste Fantin-Latour.

Les deux tableaux sont très différents par le traitement de la touche. Le fond aussi est différent avec un paysage de Sèvres pour le tableau initial, des fleurs et au loin des collines pour le second. Une certaine maladresse dans le dessin et dans les proportions de celui mis en vente à ce jour tout comme une touche agitée et raide, introduisent du doute, selon ma perception, quant à y voir une production de Marie.

L

Le tableau « Les Iris » de la galerie Heim à Bâle, me questionne tout autant car peint à larges touches grasses, longues et vibrantes, il n’a pas son équivalent dans la production de Marie. B. mais s’apparenterait plutôt au style et à la palette colorée de son grand ami Monet auquel elle est très attaché et qui adopte ce mode stylistique après son retour de Belle-Île.

Le fond sombre verdâtre pourrait évoquer pour la palette le tableau dit du Pr Demons mis en vente récemment.

Le tableau « Les Iris » de la galerie Heim à Bâle, me questionne tout autant car peint à larges touches grasses, longues et vibrantes, il n’a pas son équivalent dans la production de Marie. B. mais s’apparenterait plutôt au style et à la palette colorée de son grand ami Monet auquel elle est très attaché et qui adopte ce mode stylistique après son retour de Belle-Île.

Le fond sombre verdâtre pourrait évoquer pour la palette le tableau dit du Pr Demons mis en vente récemment.

Plantes sur un rebord de fenêtre par M.B. pour comparaison de la touche et ici du peu de matière avec Les Iris

Plantes sur un rebord de fenêtre par M.B. pour comparaison de la touche et ici du peu de matière avec Les Iris

Le tableau « Le (la?) peintre à son chevalet «

Huile sur panneau de 21×12 vendu aux enchères le 12 février 2009 à Paris est attribué à Marie Bracquemond mais sur le site il n’est pas fait mention de date ou de signature. Une signature semble cependant figurer sur le tableau mais ce serait à confirmer. Il s’ agit d’une étude préparatoire et non d’une peinture achevée et il serait donc surprenant que Marie ait apposé sa signature sur une ébauche alors même que ses toiles les plus connues ne sont ni signées ni datées.

Une femme brune, de profil, vêtue d’une robe à manches « gigot », vêtement qui connaît son apogée entre 1890 et 1895. Le tableau est dit dater de ca 1890 et c’est donc bien en adéquation avec le costume. Mais s’agit-il d’un autoportrait? ou bien d’un portrait représentant une amie de Marie? Elle aurait une cinquantaine d’années à l’époque.

La peintre vêtue d’un tablier rouge réalise un petit format ce dont Marie est coutumière. Par contre étrangement la scène n’est pas située dans un intérieur bourgeois mais dans un décor de type monumental avec en fond une sorte de colonne antique. Or plusieurs biographes ont écrit que Marie peignait chez elle n’ayant pas d’atelier, profitant alors de celui de son époux. Au début de sa carrière sa formation classique de dessin lui avait fait produire ce genre de formes antiques.

Un dessin portant le monogramme de Marie se rapproche de ce tableau par le décor architectural d’arrière plan. Il représente une jeune femme assise sur un fauteuil et il est dit que Louise serait le modèle mais cela semble improbable ou alors ce dessin daterait des tout débuts de la carrière de Marie. Le costume de la femme n’a rien à voir avec la mode du tableau de la femme peignant.

Ces indices pourraient laisser à penser qu’il s’agit bien dans ce cas d’une œuvre attribuable à Marie Bracquemond mais pourtant il semble bien qu’à cette date Marie avait plus ou moins renoncé à la peinture et selon nous un doute est permis.

Marie Caroline Quivoron voit le jour au bord de la mer le 1er décembre 1840 mais nous ne connaissons pas de peintures ou dessins ayant un lien avec la Bretagne que ce soit pour des vues maritimes ou des paysages de l’intérieur des terres. Elle ne serait donc jamais revenue dans sa région natale après l’avoir quittée dans sa prime jeunesse. Les données biographiques se trouvent maintenant en fin de cet articleMarie Pasquiou-Quivoron, ses débuts

Au début de sa carrière d’artiste Marie signe du double nom « Pasquiou-Quivoron » or Pasquiou est le patronyme de sa mère avant son mariage avec Théodore Quivoron. Ces variations du nom laissent à penser qu’Aline vivait sous ce nom de Pasquiou qui s’imposait de fait à ses enfants.

Les documents sur lesquels je me suis appuyée sont les catalogues des salons mais bien souvent ils comportent des erreurs sur le patronyme ou les prénoms attribués à Marie ou encore sur son lieu de naissance et nous pouvons nous interroger sur la fiabilité des données. Pourquoi la ville d’Albi est-elle donnée comme lieu de naissance alors que rien n’est dit d’un séjour dans cette région au niveau du récit familial? Mais son prénom Caroline est aussi transformé en « Antonine ». Aline aurait-elle choisi de brouiller les pistes de la naissance de sa fille en donnant un lieu fantaisiste?

Marie expose au Salon des Beaux-arts en 1857 ou 1859 selon les sources. Elle aurait donc soit 18 ans soit 19 ans et demi et à l’époque elle vit à Étampes où elle est sans doute arrivée avec sa mère vers 1855 après un temps à Paris. Lors de la vente du fonds Bracquemond en avril 2024 figure un portrait de Marie toute jeune fille entre quatorze ou quinze ans. Il est titré possiblement « Autoportrait » mais non signé. Je pencherais pour l’hypothèse vu la maîtrise de la composition et des couleurs qu’il s’agit de son portrait par l’ami d’Aline Pasquiou, le peintre Cantien Auguste Vassor car en 1854 ou 1855 il est peu probable que Marie ait acquis une telle aisance et maîtrise de son talent. .Les réseaux breton, normand et fouriériste

Ils s’entrecroisent et se recoupent et ne peuvent rester ignorés dans la formation de Marie.

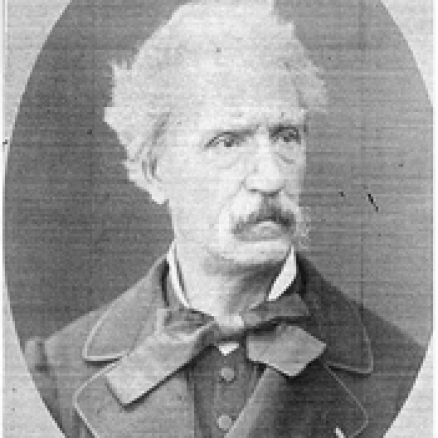

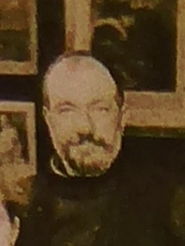

- Armand-Félix Jobbé Duval 1821-1889, breton et fouriériste

Félix Jobbé-Duval

Félix Jobbé-Duval

Jobbé-Duval revenait régulièrement dans sa famille rennaise et était un ami de jeunesse du poète Leconte Delisle, également fouriériste. Ces jeunes gens vivaient à Rennes, fréquentaient les mêmes cafés et lieux de divertissement qu’Emile Langlois et son frère et se sont assurément retrouvés à Paris mais les biographies ne retiennent en général que les proches ayant eu une reconnaissance sociale et ce ne fut pas le cas d’Emile Langlois dont le parcours reste totalement dans l’ombre. Augustin Charles, un frère de Félix Jobbé-Duval, est agent de change à Brest et depuis 1846, l’époux de Jenny Le Gall de Kerven née en 1819 comme Aline Pasquiou, mère de Marie Quivoron et dont elle pourrait avoir été l’amie de jeunesse.

Au sein de l’atelier parisien du peintre Paul Delaroche, Armand Félix Jobbé-Duval fait la connaissance d’Alfred Jacquemart qui devient son beau-frère en 1850 mais s’oriente vers la sculpture alors que Jobbé-Duval entre dans l’atelier du peintre Gleyre ouvert à partir de 1843. [Jacquemart est un des fidèles amis de Félix Bracquemond : attention il s’agit de Jules. Jacquemart, Jules Ferdinand (03–09–1837 – 26–09–1880), graveur. ] Les courriers de Fantin-Latour à son ami le peintre allemand Schoelderer mentionnent dès 1858 le peintre et graveur Frédéric Régamey. D’une famille d’artistes, il est lui aussi un fouriériste actif tout comme son frère Félix.

Jobbé-Duval est également franc-maçon de la loge des « Zélés philanthropes ».-

Horace Le Coq de Boisbaudran

-

Il [Lecoq de Boisbaudran] enseigne le dessin de 1841 à 1869 à l’École spéciale de dessin et de mathématiques, dite « petite École », actuelle École nationale supérieure des arts décoratifs. Titulaire en 1844, il s’abstient dès lors d’exposer sa peinture, afin d’éviter que le style du professeur n’entrave le développement des élèves : « Le maître de l’art enseigne par ses œuvres, le professeur par la parole et la méthode »; Sa méthode de l’éducation à la mémoire pittoresque. Avec quelque difficulté, il fait ensuite admettre son programme à la petite École. Ses cours de dessin de mémoire du jeudi après-midi ont beaucoup de succès et sont suivis par de nombreux jeunes artistes. Il emmène aussi ses élèves observer et dessiner en extérieur, contre la méthode courante de l’Académie. Cependant, il n’obtient qu’en 1863 la permission d’ouvrir un atelier pour l’enseignement du dessin de mémoire à l’École des arts décoratifs, dont il devient le directeur de 1866 à 1869.Son apport à la pédagogie réside dans sa méthode novatrice de l’apprentissage du dessin de mémoire, consistant à demander à l’élève d’observer un objet puis de le dessiner de mémoire. Il expose sa méthode dès 1847 et la présente à l’Académie des Beaux-arts en 1854.• Horace Lecoq de Boibaudran, « Éducation de la mémoire pittoresque », La Phalange, Paris, vol. 6, t. 2, 1847, p. 354-366 (lire en ligne [archive]) ; imprimé à part en 1848.

Le réseau féminin: Fanny Chéron (1830- ?) et Victoria Dubourg (1840- )

Fanny Chéron 1830- ??

Fanny Chéron, femme peintre d’origine normande reçoit une éducation soignée et apprend l’anglais comme ses frères dont l’un porte d’ailleurs le prénom d’Edwin. Suite à la ruine de son père, Fanny fut obligée de vivre de sa peinture, et elle pourrait avoir croisé la route de Marie car Fanny était également copiste au Louvre et donnait des cours de dessin. C’est cette artiste qui forma la jeune Victoria Dubourg Les amitiés et relations féminines sont donc à lire en filigrane puisque les documents conservés sont si minces sinon totalement absents de l’histoire de la peinture.

Fanny Chéron suivit aussi l’enseignement de Jean Hilaire Belloc (1786-1866) qui déléguait la direction des cours de dessin pour jeunes filles à sa sœur, Jeanne Belloc (1811-1889), épouse de Georges Bibron. Jeanne (ou Jenny) Belloc, est peintre miniaturiste de genre et de portraits et lithographe et débute au Salon de 1835 puis continue d’exposer jusqu’en 1868 ; elle expose également à Londres (1871). Louise Belloc (1822-1895), fille de la féministe Louise Swanton-Belloc et élève de son père Jean et de sa tante Jenny, expose au Salon des portraits en miniature à partir de 1845. Elle épouse M. Redelsperger.

Fanny reçoit aussi l’enseignement du talentueux peintre, aquarelliste et pastelliste Alphonse Galbrund (1810-1885), conservateur du musée du Havre à partir de 1870. On peut penser que cela fut autour de ses 13 ou 15 ans soit entre 1843 1845 . Ce dernier réalisa un portrait de madame Degas et un portrait de Degas enfant, preuve de liens anciens entre ces artistes et familles de négociants ou banquiers. Amédée Chéron, père de Fanny, bibliophile mais également partisan des utopies de l’époque, saint-simonisme et fouriérisme, fréquente le salon de Louise Colet (1810-1876) où il retrouve d’autres sympathisants de ces doctrines. Louise Colet républicaine convaincue attire nombre de personnalités du monde politique dans son salon et Fanny participe à ces réunions en compagnie de son père. Elle y fait la connaissance du poète fouriériste Leconte Delisle et en serait tombée amoureuse. Fanny réalise en 1852 un portrait de la fille de Louise Colet, Henriette âgée de douze ans.

Fanny Chéron expose au Salon en 1850 (elle a 20 ans ; Son père meurt en 1854), puis de 1864 à 1883 elle réalise principalement des portraits dessinés. Elle finira dans la misère et vendra pour survivre un buste de son grand-père œuvre du sculpteur Pigalle son ami.

Pourquoi réduire ces artistes à leur art et ignorer leurs engagements en particulier politiques surtout pour les femmes? Fanny Chéron côtoyait dans les salons tous ces hommes politiques et elle a pu y croiser d’autres jeunes femmes comme Victoria Dubourg. C’est la facilité pour les biographes de s’en tenir aux lieux de pratique artistique comme le Louvre comme lieu de rencontres entre artistes sans questionner les centres d’intérêts de ces artistes femmes.- Amédée Chéron est un républicain militant et en 1848 il s’engage à fond dans le mouvement révolutionnaire ce qui le conduira à la ruine. Fanny aurait vu alors ses fiançailles rompues et dès ce moment ou en 1854 après le décès de son père elle se trouve dans l’obligation de gagner sa vie. Fanny ouvre alors un cours de dessin pour jeunes filles que Victoria Dubourg future épouse de Fantin-Latour a fréquenté. Si les parents de Fanny se sont trouvés à un moment dans l’indigence, il n’en est pas de même pour d’autres membres de la famille qui ont continué d’évoluer dans les sphères de la bourgeoisie très aisée. Une sœur de Fanny épouse Boussaye possède au moins deux domaines dont à Marly, la propriété dite « Le château des Délices » détruit en 1955. L’un des oncles par alliance de Fanny, Nicolas Bazin amateur d’art et collectionneur installé ensuite en Anjou fut élève du peintre Cogniet. es questionnements l’existence de liens entre les familles

- Les frères de Fanny, Georges et Charles Chéron nés respectivement en 1839 et 1840 ont été les condisciples de Stéphane Mallarmé. En 1898 ou 1911 Fanny Chéron offre au musée Percheron deux tableaux de ses frères [1]. Une de ses nièces Anne Louise Cécile Chéron née à Mortagne en 1841 est également artiste peintre, céramiste. Peut-être formée à ses débuts par Fanny, elle est ensuite selon la notice du Salon, élève de messieurs P. Flandrin (Paul Flandrin 1811-1902), Montfort (Antoine Alphonse Montfort 1802-1884? ), Vidal (Louis Vidal 1831-1892 dit Vidal-Navatel?) et Brunel-Roque (Léon Brunel-Rocque 1822- ?, attaché à la manufacture de Sèvres comme peintre de figures). Cécile meurt en 1911.

-

Victoria Dubourg 1840-

Marie PASQUIOU-QUIVORON et ses maîtres : Ingres, Vassor, Signol, Laugée et Merle

« Le choix du maître est toujours soigneusement réfléchi et relève pleinement de la stratégie professionnelle, car c’est moins le maître lui-même que l’on choisit, avec son caractère ou ses méthodes particulières, que le « nom du maître », sorte de bannière sous laquelle le jeune artiste choisit de s’enrôler pour le reste de sa carrière ». Séverine Sofio, Artistes femmes. La parenthèse enchantée XVIIIe-XIXe siècles, CNRS édition, 2016.

Pour l’exposition de 1859, Marie donne pour maîtres et formateurs les noms conjoints d’Ingres et d’Auguste Vassor (sic Vassort ou Wassor dans plusieurs catalogues).

Norbert Hache et Mathilde Ramel son épouse

Norbert Hache par son beau-frère Ingres RMN Orsay ; graphites sur papier

Norbert Hache par son beau-frère Ingres RMN Orsay ; graphites sur papier

Le point commun entre ces deux artistes Ingres et Wassor est un médecin d’Etampes, Norbert Hache, chirurgien-en-chef de l’hôpital de la ville (alors en Seine-et-Oise) pendant vingt ans, poste qu’il quitte pour s’installer à Paris au début des années 1850. Il ouvre un cabinet rue de Lille, où il a pour voisin les Ingres et en 1856 le docteur Hache épouse Mathilde Ramel sœur de Delphine, et devient ainsi le beau-frère du peintre.

Nous pourrions imaginer que Marie vivait avec sa famille dans le même quartier et que peut-être comme certains l’ont pensé des raisons de santé les ont amenés à se rencontrer mais une autre piste est à explorer, celle du fouriérisme. En effet tout comme Félix Armand Jobbé-Duval, Norbert Hache est un fouriériste convaincu et engagé, membre actif de l’Ecole sociétaire, souscripteur de la colonie du Sig en Algérie et tout porte à croire qu’Aline Pasquiou adhérait aux mêmes idées socialistes. Quand à Aline Pasquiou, elle ne résidait pas encore à Étampes lorsque le docteur Hache était chirurgien à l’hôpital de la ville. Leur rencontre serait parisienne ou se serait produite lorsque Hache avait l’occasion de revenir à Étampes retrouver ses amis dont le peintre Auguste Cantien Vassor. Une autre hypothèse pourrait être que ce soit chez les Hache qu’Aline ait fait la connaissance de Vassor et soit tombée amoureuse de cet homme.

Ingres

Grâce à Jean-Paul Bouillon biographe des Bracquemond qui a eu l’opportunité de consulter des archives familiales, nous constatons que le contact entre Marie et Ingres ne s’est pas bien passé, ce dernier souhaitant cantonner les femmes dans le registre des fleurs et des natures mortes alors que la jeune fille avait comme modèle de référence la femme peintre Rosa Bonheur (ou Bonheure) dont le talent n’était absolument pas reconnu par le vieux maître. Installée après 1860 à By en forêt de Fontainebleau, Rosa Bonheur se rendait fréquemment à Paris où elle avait conservé un pied-à-terre et y poursuivait ses engagements envers l’instruction des filles avec un groupe de femmes proches du saint-simonisme et du fouriérisme dont Eugénie Niboyet, Elisa Lemonnier, madame Souvestre… Aline Pasquiou était-elle proche de ces femmes engagées pour l’éducation des filles? Dans sa jeunesse Marie montre donc un caractère affirmé, une grande détermination à vivre son art suivant sa volonté et elle n’a pu le faire au regard de l’époque sans avoir le soutien de sa famille. Sa mère l’a donc soutenue pour franchir le pas d’une pratique artistique de loisir à une pratique professionnelle de la peinture.« Je dois admettre que la sévérité de M. Ingres me terrifia. Ingres pense qu’une femme manque de la conduite et de la persévérance requises par la peinture et veut les limiter aux fleurs, fruits et natures mortes, portrait de scènes de genre… Il admit alors que j’étais plus avancée qu’aucun des élèves de M. Flandrin. Il me fit promettre de revenir le voir. Il prit ma main en signe d’encouragement et m’encouragea à observer la nature ».Elle conclut en affirmant ses choix et sa personnalité et se désengageant des propos du vieux maître misogyne.

« Depuis quand je pense chaque jour à cette visite il me reste une idée forte qui dépasse tous les obstacles : je veux peindre mais pas des fleurs mais pour exprimer les sentiments que l’art m’inspire et contre lequel M. Ingres ne pourra aller. Mais cela n’arrivera pas en un an, les choses s’installent progressivement et pour cela je ne retournerai pas voir M. Ingres « .Si l’on en croit ses propos, Marie n’a donc pas reçu l’enseignement direct d’Ingres car il n’est question que d’une unique visite mais elle a utilisé son nom à des fins stratégiques de visibilité sur la place artistique. Ingres (1780-1867) à l’époque de la rencontre avec Marie est un vieillard octogénaire et il est peu probable qu’il ait poursuivi encore à cet âge avancé une activité régulière d’enseignement et Marie n’a bénéficié que d’un conseil tout à fait banal sans aucune originalité personnalisée. Le critique d’art Louis Vauxcelles dans un article de la revue L’Exelsior de 1919 écrivant à propos du couple Bracquemond différencie bien Félix qui fut élève de Joseph Guichard disciple d’Ingres et ayant gardé tout au long de sa vie une grande fidélité à son enseignement et d’autre part, Marie qui simplement reçut « les conseils du maître ». Suivant une mention trouvée sur le site des Archives nationales où de toute évidence le patronyme de Marie a été tronqué, il se pourrait que des liens plus serrés aient existé avec madame Ingres? Le rôle de Mathilde Ramel la sœur de madame Ingres et qui est l’épouse du docteur Hache, fouriériste étampois, serait à préciser mais une fois de plus les réseaux féminins sont occultés.

Delphine Ramel épouse x2 de Dominique Ingres

Delphine Ramel épouse x2 de Dominique Ingres

La copie de l’autoportrait d’Ingres par Mlle Pasquio (sic) achetée à Mme veuve Ingres est attribuée au musée de Versailles. [1 p.] (11 février 1878). https://francearchives.fr/fr/findingaid/6ced148ed4c3900200812e797bcfdcfd7084e1feM.B aurait donc été autorisée par Ingres et/son épouse à copier un autoportait d’Ingres ce qui renforce l’idée du réseau féminin.

Laugée, Signol et Merle

Par contre Marie a travaillé avec deux élèves de l’atelier d’Ingres qu’elle mentionne par la suite comme « maîtres ». Le premier Désiré Laugée (1823-1896) est devenu un ami car il est témoin en 1869 pour son mariage avec Bracquemond. Désiré Laugée est également un ami très proche d’Hélène d’Espagnac (que je suppose être la comtesse de Luchaire) et de son époux Durand de Neuville car il est témoin pour les déclarations des naissances de leurs deux enfants. Ceci serait une nouvelle preuve des liens entre ces artistes. Il est l’époux depuis 1850 de Célestine Malézieux d’une famille de peintres. Pour le deuxième il s’agit d’Emile Signol, peintre de thèmes religieux. Marie signe à l’époque du nom de «Pasquiou-Quivoron » (alors même que son nom est « Quivoron »). Le dernier Hugues Merle, est un portraitiste reconnu qui réalise également des peintures religieuses et historiques. Né le 28 avril 1822 à La Sône (Isère), et mort le 16 mars 1881 à Paris, il est l’élève de Léon Cogniet à l’École des beaux-arts de Paris. Peintre de genre et portraitiste, il traite des sujets moraux ou sentimentaux. Il expose au Salon à partir de 1847 et remporte des médailles de 2e classe aux Salons de 1861 et 1863. Grâce à ces récompenses sa notoriété croît et il ouvre un atelier pour jeunes filles que Marie a donc sans doute fréquenté. La jeune et talentueuse américaine Elizabeth-Jane Gardner suit l’enseignement de H. Merle vers 1864-1866. La peinture de Merle comme celle de ces deux jeunes femmes est à l’époque très lisse et maîtrisée ne laissant pas voir les coups de pinceaux. Marie après une période transitoire adoptera plus tard un autre style plus proche des impressionnistes avec une touche plus visible et nerveuse mais toujours contrôlée. Il peint des portraits de Paul Durand-Ruel et de sa femme Eva Lafon qui meurt à trente ans après avoir donné naissance à cinq enfants. Durand-Ruel, ne se remariera pas. Ceci confirmerait que Marie et sa mère fréquentaient le milieu artistique parisien depuis leur retour de Corrèze.Vassor 1805-1861 et Etampes

Les biographes de Marie la font vivre à Étampes puis rejoindre la capitale et y débuter sa carrière or l’étude des recensements d’Étampes ne fait pas apparaître la famille aux patronymes Langlois, Quivoron ou Pasquiou en 1856 mais seulement au suivant en 1861. L’adresse qu’elle donne lors de son inscription au Salon de 1859 est à Étampes. Son séjour dans cette ville aurait été d’environ six ans au maximum (selon nos déductions: de 1856 après le passage de l’agent recenseur ou en 1857 à début 1862). Il est difficile de déterminer les dates exactes de certaines œuvres car les différents catalogues ne s’accordent pas sur les années. Salon de 1859: elle expose « Portrait de la famille de l’auteur » sous le nom de Pasquioux(sic), élève de Vassort(sic) et Ingres. Mais prénom faux: « Marie Antonine »! Le catalogue donne deux adresses : à Etampes, 72 rue St Jacques et à Paris chez M. Pierre Faubonne, doreur sur bois et marchand de tableaux, 6 rue de L’arbre-sec dans le 9ème arrondissement. La personnalité de sa mère et le milieu que fréquente Aline Pasquiou en ce milieu du 19ème siècle sont sûrement à la base de l’introduction de Marie dans le monde de la peinture de l’époque mais à notre grand regret rien de connu pour nous éclairer et nous en sommes réduits aux hypothèses par recoupements. Une hypothèse serait qu’Aline Pasquiou séparée d’Emile Langlois a noué une relation avec Auguste Vassor à Paris et l’a rejoint à Étampes, Marie profitant de ses conseils pour compléter sa formation. Par contre étant toujours officiellement l’épouse de Quivoron, Aline ne peut officialiser ce nouvel engagement et se perd dans des questions d’identité en reprenant celles du couple de ses propres parents. Cela ne peut avoir été sans conséquences psychologiques pour Marie et les autres enfants. Par le recensement nous trouvons donc Aline et trois enfants en 1861, au 72 de la rue St Jacques. Étrangement, Aline est inscrite sous les patronymes de ses propres parents « Pasquiou née Perrein », son âge est de 43 ans et les enfants sont inscrits sous celui de Pasquiou. Outre Louise, onze ans, il apparaît un autre enfant, Emile 16 ans, donc né en fin 1844 ou 1845. Quel devenir pour ce demi-frère ? Mystère absolu. Mes recherches n’ont rien donné si ce n’est qu’il n’est ni né, ni mort à Saint-Fréjoux. Lors du recensement suivant de 1866, la famille ne figure plus au nombre des habitants d’Etampes. Madame Pierrette Chantôme-Doyon dans son article paru dans la revue Le graveur parle d’un tableau conservé dans la demeure corrézienne, signé « Marie Pasquiou Quivoron » figurant un jeune garçon chevauchant dans la lande et dans lequel elle a cru voir le portrait de Pierre Bracquemond adolescent. Il s’agirait selon nous d’Emile le demi-frère de Marie car après son mariage en 1869, celle-ci ne signe plus que de son nom marital : «Marie Bracquemond » ou «MarieB ». Le peintre ami de Marie, Auguste Cantien Vassor, est enseignant au collège de la ville. Dans sa jeunesse il s’était formé comme tant d’autres jeunes gens dans l’atelier de Léon Cogniet où il avait eu comme condisciple et ami le peintre Ernest Meissonnier qui venait ensuite parfois lui rendre visite à Étampes. Vassor dans sa jeunesse avait un atelier à Paris au 7 rue du Petit-Bourbon dans le 1er arrondissement et selon le conservateur du musée intercommunal d’Etampes, il a exposé par deux seules et uniques fois, aux salons de 1838 et 1840. Une possible amitié a été évoquée par les historiens étampois entre Vassor et l’artiste Louise Desnos née Robin (1807-187?) qui aurait réalisé un portrait d’Auguste Vassor en 1838. Cette femme portraitiste eut de nombreuses commandes officielles, entre-autres le portrait de Louis-Philippe, mais comme pour tant de femmes nous n’avons trouvé que peu de renseignements sur son parcours. Aurait-elle pu jouer un rôle dans la formation de Marie? Vassor outre son activité d’enseignement restaurait des tableaux d’églises ou de particuliers. Grâce aux souvenirs du peintre Amédée Besnus, nous avons quelques indications sur Vassor mais quasiment rien d’autre sur celui qui fut un des formateurs de Marie et qu’elle a choisi d’honorer en le mentionnant comme « maître » en reconnaissance de son enseignement à la différence d’Ingres plutôt choisi pour des questions stratégiques. Amédée Besnus (1831-1909) fut l’élève de Vassor et dans son ouvrage Mes relations d’artiste, il évoque Marie Bracquemond. Elle est plus jeune que lui et ils se sont rencontrés dans cette ville d’Etampes lorsque Besnus revenait visiter sa famille. Dès 1852, Besnus fréquente le village de Bourron en forêt de Fontainebleau dont Marlotte est un hameau attenant tout comme un autre élève de Vassor le peintre Oscar Tartarat. Aquafortiste, Besnus eut l’occasion de fréquenter Félix Bracquemond. Madame Pierrette Chantôme (1930- ??) relate dans un article que selon ce qui lui a été raconté dans la famille, ce serait Besnus qui fut à l’origine de la rencontre entre Marie et Félix Bracquemond. C’est aussi ce que G. Geffroy relate dans sa préface en 1919 sur la base des mêmes sources filiales. A propos de Marie, Besnus parle d’une « femme modeste n’exposant pas ses œuvres autant qu’elles le mériteraient« . Pour lui comme pour Marie, leur première exposition au Salon date de 1859. Suivant Amédée Besnus, Auguste Vassor recevait chez lui d’autres artistes que Marie a pu croiser et dont elle a pu recevoir des conseils. Le peintre Louis Désiré Barré (1821-1881) ancien élève d’Eugène Dévéria a travaillé tout jeune comme peintre de fleurs pour la manufacture de Sèvres. Nicolas Moreau peintre de scènes de chasse n’aura pas eu d’influence à priori sur la formation de Marie. Besnus cite encore comme amis de Vassor « l’architecte réputé, A. Magne » puis Elias Robert, le statuaire et enfin le paysagiste Gabriel Chardin. Il est important de ne pas sèchement réduire la vie intellectuelle et artistique que vécut Marie à Étampes à des cours reçus de la part d’un « vieux peintre », enseignant du collège et restaurateur de tableaux pour améliorer son quotidien. Avec d’autres amis peintres de la région, Vassor pratiquait aussi la peinture en plein-air, sur le motif mais Marie ne semble pas avoir eu le temps de profiter de cette pratique.Ce bon père Vassort avait pour principe, s’autorisant en cela du vieux Siméon Chardin, qu’il adorait, de faire tenir alternativement à ses élèves le crayon et le pinceau, trouvant que le dessin et la couleur devaient toujours marcher de pair. […]Elle (Marie) suivit aussi les conseils de M. Ingres et sut concilier avec une rare mesure la rigidité inexorable du dessin avec les opulences de la palette comme l’attestent de beaux portraits que signeraient sans hésitations certains maîtres coloristes d’aujourd’hui. Malheureusement sa trop grande modestie l’empêche de les envoyer à nos salons annuels, où ils auraient le succès qu’ils méritent».[1][1] A. Besnus, idem, p.63 Vassor est un artiste dont Besnus dit qu’il faisait travailler conjointement le dessin et la couleur et n’était pas l’esclave d’une unique manière de pratiquer. Cette formation est donc bien antérieure à la rencontre de Marie et de Bracquemond qui rédigea en 1885 un ouvrage Du dessin et de la couleur sur ce thème. Auguste Vassor décède en octobre 1861 à cinquante-six ans mettant fin à l’enseignement que Marie recevait de sa part. Cette disparition provoque le retour de Marie et sa famille sur la capitale. Vassor était resté officiellement célibataire. Quelques années après, le mari d’Aline et père de Marie, Théodore Quivoron, meurt à Lannion le 25 mai 1864. Aline est enfin veuve mais ne se remariera pas. Elle touche une petite pension insuffisante pour assurer l’éducation de ses enfants et Marie est dans l’obligation de travailler et de vivre de sa peinture. Edouard Béliard, un autre peintre lié au groupe des impressionnistes est originaire d’Etampes par sa famille maternelle et il serait intéressant de trouver des liens avec les précédents, Vassor et Besnus qui pourraient également expliquer la rencontre de Marie avec Félix Bracquemond entre 1862 et 1866 date de leurs fiançailles et surtout son implication dans le groupe dit « des impressionnistes ». Béliard est très proche de Camille Pissarro entre autres mais aussi d’ Edouard Manet et il expose avec le groupe de la première heure en 1874 bien que ses paysages soient plus de l’Ecole de Barbizon que des avancées picturales de l’impressionnisme.

Marie aurait exposé en 1857 pour la première fois avec deux dessins mais il n’en est pas trouvé mention sur le catalogue et selon une autre source en 1859 dans la catégorie « Peinture ». Le tableau retenu porte le titre de « Famille de l’auteur » et d’en avoir connaissance nous éclairerait sur sa composition.

Ses premiers tableaux (dont l’un conservé au musée des Beaux-arts de Rouen intitulé « Fauconnerie ») sont des huiles sur toile de style troubadour qui n’ont rien à voir avec l’impressionnisme mais montrent déjà sa maîtrise des couleurs et un dessin très classique. Elle a également réalisé un tableau sur le même thème historique où nous voyons un page faisant la lecture à une dame en hennin allongée sur un lit de bois devant une cheminée renaissance d’où monte un filet de fumée. Les couleurs sont chaudes et lumineuses et Marie traite habilement différents rendus de matières: la pierre, le bois, les tissus ou la fourrure, les fleurs…

D’une inspiration différente mais dans le même style le tableau de « La Japonaise » également très coloré date de la même période et montre l’intérêt précoce de Marie pour le thème asiatique avant sa rencontre avec Bracquemond.

Les années parisiennes de 1862 à 1869

De retour à Paris, Marie et sa famille s’installent d’abord 1 rue d’Enfer (de nos jours boulevard Raspail) et ceci jusqu’en 1867. Cette adresse serait alors plutôt un atelier d’artistes qu’un domicile. Puis Marie donne pour adresse le 19 rue de l’Université, dans un immeuble cossu aux larges baies vitrées permettant la pratique de la peinture. A ce même numéro 19, le peintre Gabriel Lefébure avait son atelier en 1849 et, portraitiste talentueux, il y représentait des jeunes gens proches du milieu breton : le poète Evariste Boulay-Paty un ancien étudiant de Rennes, le peintre saint-simonien anglo-français Peter Hawke pour ne citer qu’eux.

Une aquarelle de Veules-en-Caux conservée dans la famille (cf catalogue 2024), signée et datée « 65 » nous renseigne sur les fréquentations d’Aline Pasquiou et sa fille qui fréquentent ce lieu de villégiature du pays cauchois tout comme tant d’autres artistes de l’époque.Hommes de lettres et artistes affluent : Chintreuil, de Cock, Harpignies, Mélingue, Michelet, Meurice, Victor Hugo, les Frères Goncourt, Coppée, Richepin, drainent vers le village la société parisienne qui découvre un lieu de villégiature tranquille à deux pas de la capitale. Les jolies villas de style balnéaire voient le jour. site de la mairie de Veules

Marie enseignante

Nous ne savons pas si Marie eut des élèves à son domicile par contre elle enseigne dans une école du 14è arrondissement à moins qu’il ne s’agisse de sa mère Aline Quivoron/Pasquiou?

1870: Mention de Pasquiou Quivoron Marie, peintre artiste 19 rue de l’Université Et de madame Quivoron, Hôtel de Bourgogne, rue de l’école de médecine 16 [3]Annuaire du commerce et de l’industrie 1864, catégorie « peintre artiste » p. 1214 et Ecoles et cours publiés dans l’annuaire de 1870 publié par la Gazette des B-A p. 238: 14ème arr, 36 rue Delambre, école de Mme Berecka (née Emilie Troué[1]), directrice, madame Quivoron maîtresse. Cours pour les jeunes filles le jeudi de 8h et demi à midi et demi. Page 51, Marie apparait dans la rubrique « peintres » sous le nom de Pasquiou Quivorou(sic) 19 rue de l’Université élève de Signol et Laugée.

Marie copiste

Ses références et son talent font que Marie est sélectionnée par le directeur du Louvre Émilien de Nieuwerkerke (1811-1891) comme copiste professionnelle et plusieurs de ses réalisations sont acquises par l’Etat et mises en dépôt dans des établissements de province[1]. La mairie de Vitry-le-François reçut en dépôt en 1863 ou 1864 un tableau représentant l’Impératrice Eugénie, portrait à mi-corps, copie de l’artiste Winterhalter, qui fut payé à Marie pour la somme de 600F. A ce jour sa localisation est inconnue tout comme celui semblable d’un portrait à mi-corps de l’impératrice que reçut la ville de Morlaix en 1866. La peintre Fanny Chéron réalisa elle un portrait de l’Empereur qui fut, tout comme celui de Marie, mis en dépôt à la mairie de Morlaix. Je présume que Marie Pasquiou-Quivoron était très proche de Fanny Chéron et Victoria Dubourg qu’elle croisait dans les galeries du Louvre où elles copiaient les anciens maîtres. Ces jeunes femmes copistes professionnelles demandaient parfois des autorisations pour une présence très matinale dans les galeries afin d’honorer dans les temps impartis les commandes qui leur étaient faites, tout en assurant ensuite dans la journée des heures d’enseignement ou autres activités rémunératrices.

En 1868, Marie reçoit deux commandes, l’une qui lui est payée 1200 francs pour un portrait en pieds de l’Impératrice Eugénie mais dont nous ne savons rien de la destination. L’autre commande destinée à la chapelle de l’église St Eloi nouvellement construite à Paris est celle de la copie d’un tableau de Lesueur représentant Jésus apparaissant sous la figure d’un jardinier à Marie-Madeleine[2].

En Bretagne, l’église de Plouha -22- reconstruite en 1860 recèle également une copie de « Christ cruxifié » par le peintre espagnol Vélasquez de la main de Marie. Elle est encore visible de nos jours dans l’une des chapelles. (visite et photo M-F B en 2023)

On peut citer, parmi les articles sur les femmes artistes et les jeunes femmes peintres copistes, celui que publie le critique Léon Lagrange en 1860 à propos de la nécessité de cantonner chaque sexe dans les pratiques qui lui conviennent et qui se clôt sur l’idée qu’au fond, la présence des femmes dans les arts est globalement néfaste:

recèle également une copie de « Christ cruxifié » par le peintre espagnol Vélasquez de la main de Marie. Elle est encore visible de nos jours dans l’une des chapelles. (visite et photo M-F B en 2023)

On peut citer, parmi les articles sur les femmes artistes et les jeunes femmes peintres copistes, celui que publie le critique Léon Lagrange en 1860 à propos de la nécessité de cantonner chaque sexe dans les pratiques qui lui conviennent et qui se clôt sur l’idée qu’au fond, la présence des femmes dans les arts est globalement néfaste:

« N’y a-t-il pas déjà des femmes peintres, et n’y en a-t-il pas déjà trop ? Allez au Louvre un jour d’étude ; ce ne sont que jupons perchés sur les échelles, ce ne sont que mains féminines brossant avec ardeur d’immenses toiles, dont le moindre inconvénient est de populariser les fadeurs du Guide et de Mignard, aux dépens des saines beautés de Raphaël et de Poussin. » [3][1] Base Joconde dossier Marie Bracquemond F/21/169 [2] Duplessy, Eugène (1860-1939). Paris religieux. Guide artistique, historique et pratique dans les églises, chapelles, pèlerinages et oeuvres de Paris.1900.

Les amies possibles de Marie à Paris avant son mariage

Les jeunes femmes qui suivent ont eu des trajectoires différentes. Certaines comme Marie Bracquemond, Berthe Morisot et Eva Gonzalès ont pu mener leur carrière même après leur mariage alors que d’autres comme Edma Morisot ont totalement abandonné les pinceaux une fois mariées. Victoria Dubourg n’est plus qu’une ombre cachée par le nom de Fantin-Latour tout comme Estelle Gautier aquarelliste ou encore Pauline Croizette peintre et miniaturiste tombées dans les oubliettes de l’histoire de l’art comme tant d’autres artistes femmes. D’autres, veuves ou célibataires ou ayant mené une vie plus libre, hors des convenances comme Adèle Colonna d’Affry, Mary Cassatt ou Judith Gautier ont réussi à connaître une certaine gloire dans leurs domaines respectifs mais qui connait Julia Mullem ou Mûlheim? Marie Blanc, Joséphine Houssay ? Victorine Meurent qui fut modèle pour des amis de Marie, Manet, Stevens profite depuis peu de la recherche sur les peintresses du 19ème pour se voir reconnue en tant qu’artiste.

Toutes ces femmes auraient pu figurer sur un tableau à la manière de celui de Fantin-Latour regroupant ses compagnons artistes dans une composition faisant exclusivement l’apologie du masculin.

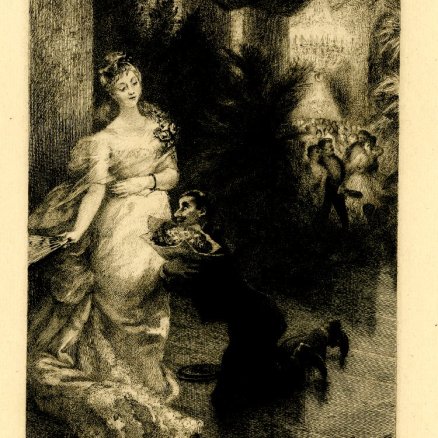

Judith Gautier, écrivaine et musicienne et Estelle Gautier-Bergerat, peintre

Judith fille ainée de Théophile Gautier et Ernesta Grisi est née en 1845 et sa jeune sœur Estelle en 1848.En 1867 sous le pseudonyme de « Judith Walter », Judith Gautier publie « Le collier de jade ». Elle et sa sœur Estelle avaient appris le chinois avec un réfugié hébergé par leur père. Ce livre par la suite réédité et illustré par Lucien Pissarro, un autre proche des Bracquemond, connut un grand succès dès sa parution et nous pouvons penser que le modèle du tableau de Marie intitulé tantôt « La Mandarine », tantôt « La Japonaise » est le portrait de sa jeune amie Judith. Grande, mince au teint très clair et avec une longue et épaisse chevelure noire, la jeune femme adorait se déguiser et n’avait pas besoin de s’affubler d’une perruque comme Camille Doncieux, compagne et modèle de Claude Monet avant de devenir son épouse en 1870 et qu’il représente en costume de japonaise en 1875. Judith avait découvert la culture japonaise en 1862 à l’exposition universelle de Londres où elle s’était rendue avec son père puis le Japon avait conquis les français lors de l’exposition universelle de Paris en 1867.

Marie fait en 1867 le portrait d’une joueuse de luth à manche court, le « Biwa » que les japonais ont créé à partir d’un instrument chinois. Quelque peu fantaisiste, le décor est plus japonisant que chinois. Les couleurs sont chaudes et lumineuses.

Quand les hommes comme Félix Bracquemond et ses amis sont présentés comme quasiment les découvreurs du Japon, c’est oublier qu’en parallèle sinon même antérieurement, des femmes comme Judith et Estelle s’intéressaient à l’Asie et ses différentes cultures.

Estelle Gautier la plus jeune des deux sœurs peignait et réalisait des pastels après avoir été formée à l’Ecole impériale de dessin des sœurs Bonheur. A ce jour, malgré les recherches de ses descendants, il est impossible de trouver une de ses réalisations et d’avoir une idée de sa production. Elle exposa pourtant au salon des femmes artistes à plusieurs reprises dans les années 1880 et à la galerie Berheim jeune en 1891. Elle est l’épouse d’Emile Bergerat, rédacteur en chef de la revue La Vie moderne dans laquelle paraissent des gravures de Marie Bracquemond et de son époux Félix ce qui conforte l’idée de liens serrés entre ces jeunes femmes.

Berthe Morisot peintre

Rien ne transparaît dans les biographies d’une amitié entre ces deux artistes or tant de points les réunissent qu’il est d’évidence que durant leurs vies Marie et Berthe se sont fréquentées même si cela n’est pas allé jusqu’à l’amitié. Pour la dernière exposition des impressionnistes en 1886, elles sont les deux seules femmes peintres exposantes[1]. Et pourtant Dominique Bona mentionne les courriers entre Berthe et une amie restée anonyme laissant la porte ouverte à la réalité de notre idée.

Berthe Morisot et sa sœur Edma ont vécu une vie de jeunes bourgeoises à Passy mais leurs parents ont voulu pour leurs filles une formation de qualité et leurs talents et volonté ont fait le reste les propulsant au devant de la scène artistique. Les mémoires du peintre J. E. Blanche qui les a fréquentées durant sa jeunesse replacent un certain nombre de choses, en particulier il inverse à l’avantage de Berthe Morisot la problématique de l’inspiration entre Edouard Manet et la jeune artiste ce qu’un historien ne peut s’empêcher de trouver « curieux ». Louis Vauxcelles écrit ainsi à propos de Berthe Morisot :

- « A ce propos il convient de noter la curieuse remarque de M. Blanche, observant que Berthe Morisot a bien plus influencé son illustre beau-frère qu’elle ne se soumit à sa discipline. C’est elle la première du groupe impressionniste qui, peignant en son atelier-salon de la rue Villejust éclairé non du Nord mais du plein midi, adopta la lumière « décolorante », supprimant les oppositions d’ombre et de demi-teinte, choisissant résolument pour y détacher ses figures, une égale valeur claire. »[1]

Dans le cas des femmes, c’est une position toute masculine de ne voir qu’une direction descendante de l’homme comme le maître dépositaire du savoir et le distribuant envers les femmes qui sont systématiquement cantonnées dans une posture infantilisante d’élèves. Merci à l’écrivain d’art et peintre portraitiste Jacques-Emile Blanche de reconnaître la créativité et l’originalité de Berthe Morisot et ses consœurs.

Le peintre Degas également estime que Manet s’est fréquemment inspiré d’autres artistes.Berthe reçut également pendant six mois des leçons de sculpture d’Aimé Millet un fervent républicain ami de ses parents. Souvent il est évoqué l’amitié des Morisot avec le peintre Jean-François Millet mais son homonyme fut aussi présent dans la formation de la jeune femme. Selon Dominique Bona, M. Morisot et son fils auraient été politiquement du côté des conservateurs mais les amitiés du père de Berthe sont très éclectiques et bien souvent engagées à gauche.

[1] Louis Vauxcelles, Histoire générale de l’art français de la Révolution à nos jours, Paris, 1923. [1] Le nom de « Marquise de Rambures » est parfois cité mais sans que les œuvres exposées soient mentionnées.La comtesse Colonna née Adèle d’Affry sculptrice et peintre

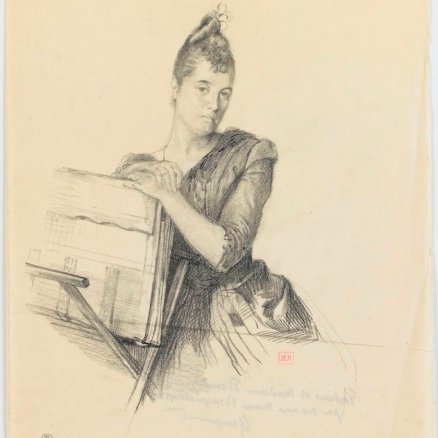

Nous faisons l’hypothèse que cette artiste, tout d’abord sculptrice sous le nom de «Marcello» puis peintre lorsque la tuberculose l’affaiblit, est très proche de Marie Bracquemond. Nous voyons son portrait dans la gravure à l’eau-forte de Marie titrée « Le Peintre » où une jeune femme perchée sur un haut tabouret s’atèle à une composition d’envergure qui pourrait être le tableau d’Adèle Colonna intitulé « La conjuration de Fiesque » et qui fut refusé au salon de 1878.

Mary Cassatt peintre

Cette jeune américaine qui fréquente le peintre Degas est représentée par ce dernier dans un tableau ne la mettant absolument pas en valeur, penchée en avant et ayant des airs de diseuse de « bonne aventure », tableau qu’elle détestait. Sa chevelure blond vénitien, ses yeux clairs nous ont laissé à penser un temps qu’elle aurait pu être l’une des « Trois Grâces » figurées par Marie Bracquemond. Selon des descriptions de contemporains, Mary était maigre, « mesurait autour d’un mètre-soixante-dix et avait les cheveux châtain clair et un menton pointu » et dès lors que nous avons trouvé cela, nous avons éliminé cette possibilité car les compagnes qui entourent Marie Bracquemond sont de taille plus petite que la sienne.

Thérèse et Rosalie Riesener, peintres

Thérèse née en 1840 et Rosalie née en 1843. Ces deux sœurs qui n’ont pas poursuivi de carrière artistique étaient très proches des sœurs Morisot puis de Marie Cassatt.

Au nombre des couples de sœurs pouvant avoir inspiré Marie pour son tableau porteur du titre « Deux sœurs » nous envisagerons tout comme pour les sœurs Grisi ou les sœurs Morisot qu’elles aient pu servir de modèle à Marie.

Victoria Dubourg peintre de fleurs, musicienne, pianiste

Autre étrangeté à ce jour jamais relevé par les biographes de Fantin-Latour qui laissent plus ou moins de côté sa talentueuse épouse Victoria Dubourg, Victor, le père de celle-ci puis sa mère, Françoise Bienvenu, vivent et décèdent tous deux dans les années 1890 à cette même adresse du 19 rue de l’université dans le 7ème arrondissement. Nous ne pouvons nous empêcher de penser à des liens très privilégiés entre les deux jeunes femmes et leurs familles. Coïncidence: Marie et Victoria sont toutes deux nées le même jour, le 1er décembre 1840. La première dans un couple légitime mais qui se défait peu de temps après sa naissance alors que Victoria naît hors mariage, et ses parents régularisent leur union en mars 1843. Toutes deux ont des sœurs plus jeunes d’une dizaine d’années qui leur serviront de modèles. Le père de Victoria et Charlotte est docteur en médecine et a exercé un temps en Allemagne à Francfort au moins jusque vers 1864 car il est mentionné dans la London gazette du 15 avril pour son invention « Improvements in gas burners ». La famille Dubourg ne serait donc revenue à Paris qu’après cette date mais je n’ai pas trouvé leur adresse. Ce n’est qu’après 1873 qu’ils s’installent au 19 rue de l’Université reprenant peut-être le logement laissé vacant par le départ pour Sèvres de Marie, son époux et leur fils Pierre avec Louise sa demi-sœur trois ou quatre ans après la naissance de Pierre. C’est l’adresse de Victoria lors de son mariage avec Fantin-Latour.

Tout comme Mary Cassatt, Victoria est peinte par Edgar Degas dans une posture ne la mettant absolument pas en valeur, l’air affalée en avant et vêtue d’une robe marron lui donnant l’air d’ « un gros tas ». L’amitié de Degas prend d’étranges détours pour les femmes de son groupe d’artistes car entre autres, Edouard Manet choqué par le portrait que Degas fit de lui et de son épouse Suzanne Leenhof découpa la toile pour supprimer le profil de cette dernière. Marie Bracquemond semble avoir échappé à son pinceau peu bienveillant car nous ne connaissons pas de portrait d’elle par Degas. Un courrier entre….. laisse sous-entendre que Marie n’appréciait pas plus que cela le vieux maître.

[1] Marie Bonne Emilie Troué née à Sens-Yonne- le 14 juillet 1822. Travaille à la Banque de France à Paris entre 1872 et 1881. Elle épouse Napoléon Vincent Berecki, conducteur des ponts et chaussées né le 28 mai 1808 à Vingrany (Pologne) Décédé le 17 août 1877. Ils ont deux enfants. [2] Annuaire du commerce et de l’industrie 1864, p.1214. [3] Annuaire-almanach du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration : ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers : Firmin Didot et Bottin réunis, Paris, 1870.[4] Madame Louise Thoret, également connue comme copiste sous le nom de Mademoiselle Gauldrée-Boilleau. Née le 9 décembre 1828 –vue 241- chez ses grands-parents maternels à Toulouse (31). Décédée le 3 septembre 1912 – Cherbourg (50), à l’âge de 83 ans ; Artiste peintre, directrice de l’Ecole de dessin de la rue du Vieux-Colombier. Mariée le 20 mars 1854 avec François Charles Thoret polytechnicien. Son père Jean-Baptiste-Charles Gauldrée – Boilleau (9 Novembre 1782 Saint-Omer- 4 Decembre 1857 Paris ) avait dirigé le régiment d’artillerie à pieds de Rennes de 1816 pendant quelques années.

Victorine Meurent 1844-1927

Victorine Louise Meurent est connue pour avoir été le modèle de Manet et avoir commencé à poser pour lui en 1862 mais également avoir été une peintresse reconnue au XIXème. Je me suis plongée aussi dans sa biographie mais encore une fois beaucoup d’incertitudes ou de propos sur sa formation la positionnant en dépendance par rapport à ceux qui la faisaient poser dans leurs ateliers: Alfred Stevens, Manet, tous des proches des Bracquemond et il me semble donc que les unes comme les autres de ces femmes avaient au minimum entendu parler les unes des autres. Je m’interroge sur une amitié possible entre Victorine et Marie et pose au nombre des hypothèses du tableau « Portrait à la croix » conservé à Rouen celle que Victorine soit l’autrice de ce portrait de Marie. Pour cela je mets en comparaison la touche du portrait de Victorine « autoportrait présenté au salon en 1876.

Victorine est la fille de Jean-Louis-Etienne Meurent et Louise Thérèse Lemesre (selon l’acte de décès de Victorine). Son père aurait été brunisseur de bronze ou ciseleur et sa mère « blanchisseuse- modéliste » (sic modiste ou modèle?). Elle a pu recevoir un premier enseignement au dessin par son père. Elle est aussi musicienne et joue de la guitare ce qui dénote un milieu simple mais avec une certaine culture et ouverture au monde. Le biographe de Manet évoque également son intérêt pour la littérature et plusieurs artistes ayant fait poser Victorine à commencer par Manet l’ont représentée un livre à la main indiquant par cela qu’elle était sans doute une grande lectrice. Tabarant dit également que toute jeune elle dessinait cela même avant de peindre.

Marie. Les expositions de 1857 à 1869

Des dates qui ne coïncident pas toujours1859 « Portrait de la famille de l’auteur ». n° 2328

-

- Pasquioux Antonine Marie née à Alby(sic) Tarn; élève de MM. Vassort et Ingres ; à Etampes rue Saint Jacques 72 et à Paris chez M. Faubonne, rue de L’arbre-sec, 6 ; n° 2328 « Portrait de la famille de l’auteur »[1].

1862

Un tableau présenté dans un article de J-P. Bouillon nous permet de mettre un visage sur Aline Pasquiou représentée par sa fille en tenue de deuil. Il n’est malheureusement pas daté mais signé « Pasquiou-Quivoron », il pourrait alors correspondre à l’un des tableaux exposés par Marie au salon de 1865 sous le simple titre « Portrait » ou « Portrait de femme » et témoigner de la perte par Aline Pasquiou de son ami Vassor ou encore de celle de son fils Emile.

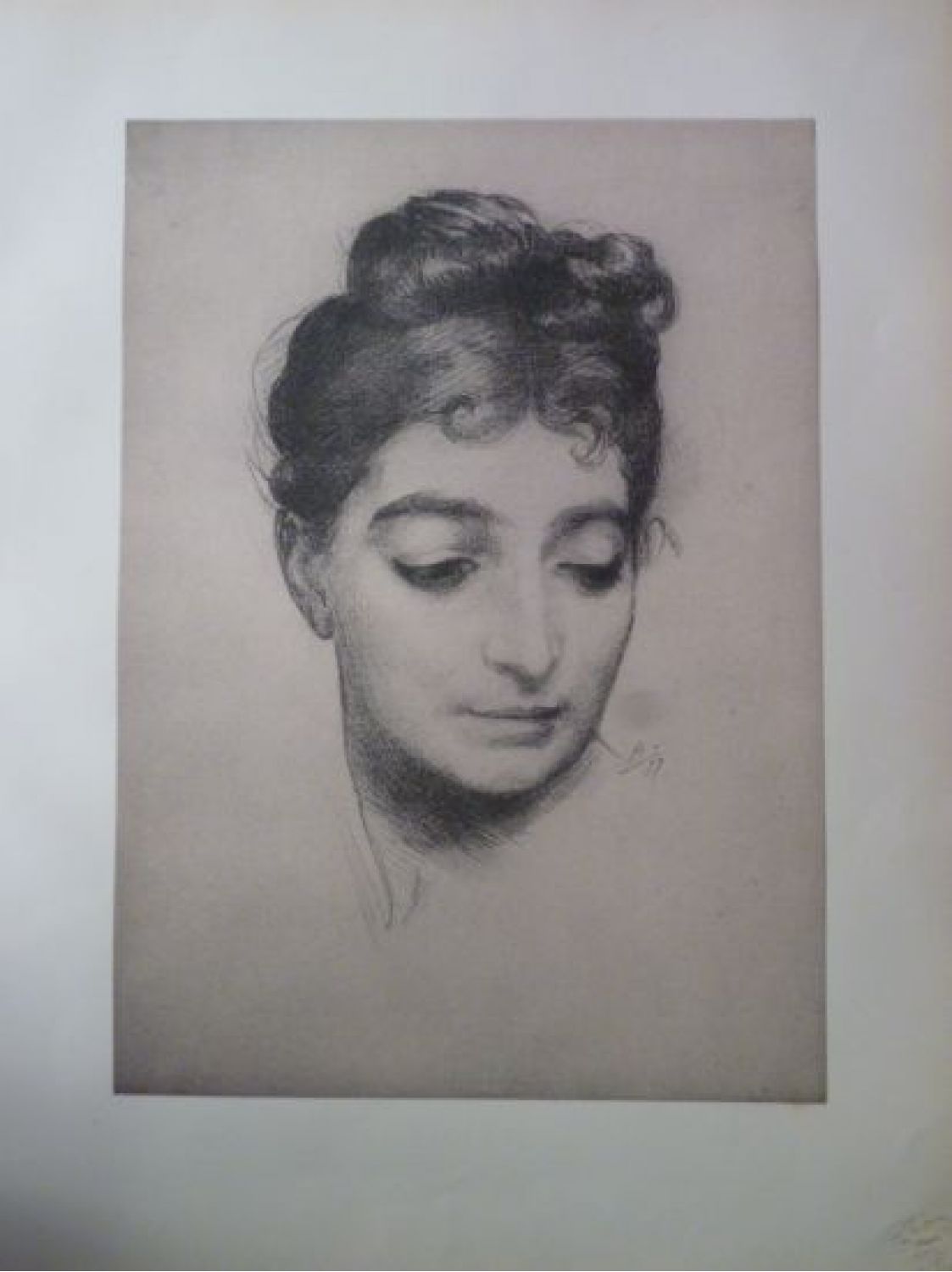

Les deux femmes se ressemblent beaucoup, brunes aux sourcils fournis, traces au niveau des populations côtières des échanges commerciaux entre la Bretagne et le Sud comme il en existe en toponymie : « La pointe des espagnols » ou autres dénominations. Marie a cependant un visage plus rond que sa mère dont les traits sont quelques peu durs avec de hautes pommettes et une grande bouche.

Une photographie représentant une femme brune en noir avec une mantille est supposée depuis le catalogue de l’exposition de 1919, être un portrait de Marie et figure comme tel dans le dossier de la BnF ou Wikipedia. Cette photographie est parfois estimée dater autour de 1890, or un détail vestimentaire comme celui des manches bouffantes évoque plus la mode féminine antérieure à 1865, année qui voit un grand changement du costume féminin. Marie Bracquemond ne saurait porter un tel costume dans la maturité. De plus le décor est celui de l’atelier du photographe Eugène Disdéri qui utilise cette colonne tronquée avec un macaron à visage de femme entre 1857 environ et 1861/1863 pour ses mises en scènes.

La photographie pas plus que la tenue vestimentaire austère et sombre n’évoquent une jeune fille entre dix-sept et vingt-un ou vingt-deux ans. Ce serait selon nous, un portrait de sa mère Aline car très proche du tableau mentionné ci-dessus. Je trouve en mars 2020 une image illustrant un article de Louis Vauxcelles à propos de l’exposition de 1919 et étrangement alors qu’il s’agit de la même femme que sur la photographie, celle de la revue est plus nette. Le visage de la femme y est plus rond, la bouche également lui donnant un air plus jeune et offrant une réelle ressemblance avec par exemple le portrait de Marie par Félix Bracquemond figurant au début de cet article. Mais il était courant à l’époque que les photographies soient retouchées rendant plus complexe l’identification des personnages.

1863

Marie n’est pas mentionnée dans le numéro conservé à la BnF de la Revue nationale et étrangère politique scientifique et littéraire qui ne concerne que le début de l’année 1863 et est donc antérieur au Salon.1864: « Deux sœurs, portrait »n°1482.

Au Salon dite « élève de Signol et Laugée », Marie expose « Deux sœurs », portrait apprécié par le critique Charles Asselineau qui commente le Salon de 1864 dans la Revue nationale et étrangère politique scientifique et littéraire

« Je ne veux pas manquer non plus de mentionner un très beau portrait de mademoiselle Marie Pasquioux(sic); le modèle est fort joli et la peinture a une décision et un entrain qui manque ordinairement au talent des femmes »

[2]. L’ouvrage de compilation paru en 1977 pour les Salons de 1673 à 1881 donne pour l’année 1864 le tableau « Deux sœurs, portraits » par Mlle Pasquioux (Marie Antoine ( née à Albi, élève de Laugée), n°1482.

Et j’interroge l’hypothèse que son tableau « Deux sœurs » exposé au salon de 1864 si ce n’est Marie et sa sœur Louise, pourrait être la représentation de Victoria et Charlotte mais elles sont peut-être encore en Allemagne à l’époque. Une autre hypothèse m’oriente vers la piste des sœurs Gautier Judith et Estelle, filles de Théophile et Ernesta Grisi qui font partie des mêmes cercles. Elles resteront des proches de la famille Bracquemond jusqu’au niveau de la fille de Pierre, Marthe, organiste et compositrice. Cela pourrait également correspondre aux sœurs Gonzalès, Eva et Jeanne….

1865: « Portrait de madame D. » n°1655 et « Fleurs de lin » n°1656

Marie se déclare « élève de Signol, Laugée et Merle » se désengageant totalement d’une référence à Ingres. Dans certains catalogues le titre proposé est simplement « Portrait de femme » . Qui peut-être cette « Madame D. » ? Madame Durand épouse de Charles dit Carolus Durand? , madame Durand dit de Neuville ou un portrait de commande? ….. L’initiale ne correspond pas aux patronymes de sa mère Aline Pasquiou/Perrein épouse Quivoron et doit donc correspondre à un autre modèle En 1865 suivant un autre catalogue c’est cette année là que Marie expose le tableau « Le supplice de Tantale » donné comme exposé en 1867. En 1865 Zola publie un article sur « Germinie Lacerteux ».1866: « Portrait de M+++ », n°1500.

Tel que noté le portrait devrait être celui d’un homme? Pothey en 1868 note simplement « Portrait » Tout comme le catalogue précédent, Emile Zola dans sa critique du Salon de 1866[3] mentionne :- Pasquiou-Quivoron, (Mlle. Marie) 1bd d’Enfer, catégorie peinture : 1500 – Portrait de M****.

En 1866 son futur époux Félix Bracquemond expose sous le numéro 252, le portrait de facture très classique de « Madame Granger-Meurice ». Manet, Zola fréquentent également dans ces années le salon artistique et littéraire de madame Meurice musicienne de talent mais qui est également peintre.

1867, « Le Supplice de Tantale », n°1186, tableau non localisé.

- « Le supplice de Tantale » catégorie peinture n°1186, Pasquiou-Quivoron (Melle Marie), 1 bd d’Enfer, élève de MM. Signol, Laugée, Merle[4]. Pourrait-être une scène animalière.

- « La Japonaise » tableau signé et daté de cette année 1867 est exposé quelques années plus tard au salon de Vichy en août 1870 sous le titre « La Mandarine »[5] et fut considéré par le critique local comme « la plus belle pièce de l’exposition ».

On y retrouve des ressemblances avec ses premiers tableaux de style troubadour comme le traitement du sol, un certain maniérisme du sujet et toujours un très grand sens de la couleur. Le peintre Alfred Stevens réalise un tableau dans le même esprit japonisant avec un travail des tissus et également des couleurs franches et brillantes. Son personnage est plus sinueux mais les couleurs sont toutes aussi chargées en pigments. ‘photo dossier M.B. Orsay

Un peintre dont le nom revient dans la biographie des Bracquemond, Gustave Jundt expose lui aussi au salon de Vichy[6] un tableau dont le titre n’est pas sans rappeler l’un de ceux de Marie Bracquemond « Marguerite » et représente une jeune fille couronnée de bleuets. Je remarque que nombre de tableaux de Marie portent des titres identiques à ceux d’autres artistes de son entourage ce qui dénote peut-être une imagination et inventivité limitée de sa part.

1868 « Cervantès concevant Don Quichotte dans sa prison », tableau

Attention deux numéros différents : 1927 ou 418, différence suivant qu’il d’agit d’une huile sur toile ou d’une eau-forte ? Son tableau est remarqué par plusieurs critiques. En 1868, le critique d’art Pothey écrit à son propos un article élogieux dans la revue Les Salons, dessins autographes : Exposition des beaux-arts, Paris, sur le tableau de Cervantès concevant Don Quichotte dans sa prison :Nous remarquons que la ponctuation sème le doute sur les datations en particulier celle du « Supplice de Tantale » et que les titres sont imprécis. Ernest Fillonneau écrit dans le Moniteur des Arts du 22 mai 1868 un article sur Melle Pasquiou-Quivoron:Le tableau satirique de Mlle Pasquiou-Quivoron nous représente l’illustre écrivain, qui de son temps était appelé calomniateur et misérable, évoquant ce type de loyauté, d’humanité et de bonne foi accompagné de son serviteur si bon, si gai, si sage(…) Absorbé par une énorme contention d’esprit, Cervantès dans une attitude pleine de naturel aperçoit les deux figures de ses héros penchés sur leurs célèbres montures (…) Ce charmant tableau appartient à M. Damas-Hinard dont on connaît le goût juste et sain pour tout ce qui concerne les Beaux-arts. Professeur de dessin dans les écoles de la ville de Paris, élève distinguée de MM. Signol et Laugée, Mlle Pasquiou-Quivoron a exposé au Salon de 1864 : « Deux sœurs, portraits » et en 1865, « Portrait de femme » (sic); « Fleurs de lin » en 1866 (donc des fleurs bleues). Un « Portrait » en 1867. « Le supplice de Tantale ».[7]

Une jeune et habile artiste que les amateurs ont vu depuis quelques années travailler assiduement au Louvre a exposé un « Don Quichotte » . Ce tableau que lui a acheté immédiatement M. Damas-Hinard […] brille par une légèreté de touche, une solidité de couleur et une vérité de tons qui l’ont déjà fait remarquer(quoique trop petit de cadre selon nous et placé trop haut par un grand nombre d’appréciateurs distingués…Henri Rochefort du Figaro mentionne dans sa critique le même tableau :

-

Je vois sous le numéro 1927 un tableau signé de mademoiselle Pasquiou-Quivoron et représentant Cervantès dans sa prison concevant Don Quichotte, lequel tableau très fin de ton et peint avec une énergie bien rare dans un pinceau féminin ne contient aucune guitare[9].

Au salon de 1867 ou 1868 Marie expose une eau-forte[10], « Le rêve de Cervantès » (n°418)

1868

Marie n’expose pas? Suivant le catalogue du salon de 1868 Marie n’apparaît ni au patronyme Pasquiou ni à celui de Quivoron et donc attention à certaines datations. Par contre nous relevons le nom d’une jeune fille de Saint-Fréjoux, la jeune Antoinette de Serravalle. Elle est la fille d’Hersilie Bourlin, la propriétaire de Bonnaigue où Marie passa une partie de son enfance. Antoinette ne fait référence à aucun « maître » et présente deux portraits. A la rubrique dessin, un portrait de son frère aux deux crayons (n°2594) et en peinture un portrait de « Mlle Marie M ». Ce qui pose question c’est que dans la correspondance de Théophile Gautier, tome 10, 1868-1869, p.[11] il est mentionné « un portrait de Mlle Marie P. » et je n’ai pu m’empêcher de faire l’hypothèse qu’il s’agissait de « Marie Pasquiou » et que les mères des deux jeunes filles avaient gardé des liens très forts malgré les malversations d’Emile Langlois qui avaient abouti à la reprise du domaine par Hersilie Bourlin et son époux de Serravalle.

Hélène de Sahuguet d’Amarzit d’Espagnac expose également sous son nom d’épouse, Durand.1869 : année de son mariage

Le Salon s’ouvre au printemps 1869 quelques mois avant son mariage et au catalogue[12] Marie figure dans la catégorie « dessins, aquarelles… »,

- Melle Pasquiou Marie élève de Laugier(sic ? Laugée?) et Signol, 19 rue de l’université, n°3028 « portrait de Mlle L. ».

La toile provient de l’atelier du marchand parisien de toiles à peindre et couleurs fines « Deforge »[14] ce qui daterait son acquisition plus aux alentours de 1863 et de fait peut-être la réalisation du tableau au milieu des années soixante sinon avant, la maison devenant « Carpentier successeur Deforge » après 1865. Le critique d’art[15] de la Revue de la Normandie commentant le salon de Rouen ironise sur la figure des personnages et en particulier du jeune page mais reconnaît à l’artiste un don pour le travail de la couleur.

Le numéro inscrit sur le tableau est le 463 et ne correspond pas à celui cité par la revue, le 288 mais est celui de l’entrée du tableau dans les collections du musée. 1869 Tableau « Lecture sous Charles VIII » n°287Transportons-nous à la cour d’Ysabeau de Bavière et demandons à Mlle Marie Pasquiou de quoi rient si narquoisement son riche fauconnier et sa superbe dame (n°288). Le fauconnier trouverait-il que sa compagne a un peu l’air d’une fermière cauchoise endimanchée ? Et celle-ci se dirait-elle que la pose dégingandée et les chausses à la poulaine du jeune seigneur auraient un riche succès à la foire de Saint-Cloud ? Mystère. Toujours est-il que si la mise en action pêche la couleur est chaude et la touche fine.[16]

De la même période et dans un style similaire date le tableau au décor médiéval représentant une femme en hennin allongée devant une grande cheminée de style renaissance d’où monte un filet de fumée. Elle écoute un jeune page lui faire la lecture. Les couleurs sont chaudes et le personnage du page en tenue plus sombre participe à la mise en profondeur. Le peintre A. Besnus, ami de Marie, commente le Salon cette année-là et lui consacre quelques mots :

« Une lecture sous Charles VII, petite toile d’une coloration discrète bien appropriée au sujet par madame Bracquemond ». [1] Salon de 1875 par Amédée Besnus, Alcan-Lévy, Paris, préface d’Eugène Montrosier, p.26.

Le titre « La lecture » et le numéro 287[17] laissent à penser que ces deux tableaux de style troubadour ont été conjointement exposés sans doute tous les deux à Rouen en 1869, seul le premier ayant été retenu par le comité d’organisation pour être au tirage de la loterie organisée. Le second, aurait été exposé de nouveau au Salon en 1875 sous le titre « La lecture » selon Jean-Paul Bouillon. Dans les deux tableaux, Marie fait preuve de son habileté à traiter les différentes matières, bois, pierre, tissus et fourrures à la manière des maîtres anciens mais ces deux tableaux historiques n’ont rien à voir avec ce qu’elle pratique après 1870.

« Portrait de jeune fille » : Louise ?Louise ne ressemble pas du tout à Marie qui est brune aux yeux bruns comme leur mère. Châtain clair aux yeux gris-bleu, avec un nez un peu épaté, Louise sert fréquemment de modèle à Marie tout comme ce fut le cas pour d’autres femmes peintres qui trouvaient dans leur entourage familial les modèles qu’elles ne pouvaient payer. Le tableau de Louise sur un fond assez sombre est vivant animé avec un côté intimiste et nous offre le visage d’une jeune fille au sortir de l’adolescence regardant la vie avec assurance. Nous situerions sa réalisation dans les années 1862/1863 vu l’âge du modèle. Déjà Marie montre son plaisir à reproduire les tissus et son travail de la couleur blanche.

[1] Explication des ouvrages de peinture et dessins, sculpture, architecture et gravure des artistes … Salon. Numéro du 13 avril 1859 dans la catégorie Peinture, page 288Pourquoi Rouen ? Quels réseaux font que Marie expose dans cette ville ? Son amitié avec Monet qui revenait souvent dans sa famille à Rouen ou chez sa tante à Sainte-Adresse. C’est en 1867 qu’il peint le tableau « La terrasse à Sainte Adresse ».