Giuseppe Penone, Des veines, au ciel, ouvertes. Mac’s, 31.10.2010 > 13.03.2010

Comme toujours face aux œuvres de Penone – et encore plus ici, avec un ensemble bien agencé et raisonné -, on éprouve cet art avec la totalité du corps. Il est difficile de le ressentir en spectateur extérieur, en esthète distant activant ses pratiques du commentaire. Bien entendu, l’œil transmet la plus grande partie des informations. Mais la peau et sa mémoire réagissent, respirent et s’agitent autrement au contact visuel de ces créations, comme si des formes anciennes de sentir et de concept, amputées, se réveillaient (à la manière dont C. Malabou évoque des savoirs anciens de l’organisme qui sont réactivés dans le cadre de certaines thérapies). Ici, si tout va bien, et j’imagine que même le visiteur le moins sensible doit se sentir chatouiller, on se surprend à penser avec tous ses tissus, cellules et liquides corporels, virtuellement tout l’être va au contact, les mains travaillent virtuellement, prennent, pressent, relâchent, jettent. Cela n’a rien à voir avec le contact matériel avec les œuvres, formellement, il est bien interdit de toucher les œuvres exposées. Mais en cherchant à les comprendre en épousant, par le regard, leurs formes, leurs matières et ce qu’elles disent de leurs origines et devenir, en prenant mentalement leur empreinte pour les absorber et, ensuite, les mouler mentalement, les reproduire (copier c’est apprendre) et les éprouver vivantes en soi, la peau active de multiples savoirs comme si elle s’y frottait, les mains aussi imaginent quels gestes elles devraient faire pour imprimer leur marque à la matière comme l’ont fait celles de l’artiste. Miroir. L’artiste expose des empreintes réciproques qui découlent des interactions entre lui et la nature (et même des empreintes d’empreintes, jusqu’à brouiller la distinction entre l’original et la copie). Le visiteur, en passant, « développe » ces empreintes dans la chambre noire de son imagination. Et, de la sorte, tout en restant bien en phase avec la modernité, au cœur d’un musée dédié aux arts contemporains, on peut se retrouver – quand les vibrations sont bonnes -, à cette jointure magique où l’homme commença à formaliser ses savoirs par un jeu de ressemblances, de similitudes et d’analogies entre ce qu’il voit et perçoit de son corps et tout ce qui l’entoure d’inerte et de vivant, de proche ou d’éloigné, de visible ou d’invisible. (Et c’est ce processus singulier – mais qui n’est pas exclusif à l’art de Penone -, qui justifie le texte de Denis Gielen, dans le catalogue, Anatomie comparée de l’univers.) – L’apposition des mains. – La force des mains est exprimée par un ensemble d’œuvres dont les connexions révèlent à quel point la pensée et le dialogue avec le monde passent par elles. Il y a d’abord, dans une vitrine, des « tessons ». On dirait des morceaux de poteries antiques, des vestiges. Il s’agit de morceaux de terres moulées, comprimées par les mains, et cuites. C’est l’archéologie « fantaisiste » de toutes les formes que deux mains jointes peuvent engendrer selon leurs humeurs, leurs pressions, la manière de se refermer et s’ouvrir. Face à cette vitrine, sont alignées des photos – de type radiographique -, de mains soudées de manières diverses et dont le vide entre la paume et les doigts fait naître une forme géométrique chaque fois précise. Triangle, carré, cercle. La géométrie, base du savoir humain, se dessine au creux des mains. De cette investigation, des œuvres plus monumentales, en métal, voient le jour : des formes agitées (comme des chocs de vagues pris par le gel instantané), analogues aux tessons vus dans les vitrines, mais beaucoup plus grands, et selon une dramaturgie plus intense, sont éparpillés comme des coquillages échoués, compliqués, ou des météorites ayant bombardé une plage déserte. Ils sont surmontés de formes géométriques pures, celles dont la naissance au creux des mains était montrée par les photos auratiques et, à l’intérieur de ces astéroïdes géométriques, par une fente imitant la forme du vide qui joint les mains, on peut les voir à l’ouvrage (ces mains toujours en train de malaxer la matière pour maintenir en vie l’œuvre de l’homme), immortalisées. C’est un chassé-croisé entre ce qui agit par les mains et ce qui prend la forme des mains, les mains intérieures et les mains extérieures, l’intériorité et l’extériorité en général, la chose dont on prend l’empreinte et la manière dont cette chose s’imprime et transforme l’organe qui la recouvre. Le toucher est réversible, comme toute la frontière entre le corps et la nature, c’est ainsi que ça respire. (Ce que donne à voir aussi l’être de feuille avec ses poumons d’or eux aussi tissés de feuilles respirantes.) – La peau de la peau. – La grande salle avec les « peaux de graphite » peut faire penser à une vaste caverne qui serait décorée de peintures préhistoriques monochromes. Les carrés de grandes dimensions, sombres, striées, évoquent des surfaces fossiles, à la manière dont de pareilles tranches de matières végétales fossilisées ressemblent toujours à des cartes mémoires très anciennes, qui « parlent » énormément au regard, à l’émotion (selon une intensité archaïque), tout en restant indéchiffrables au commun des mortels. Sauf qu’ici, ces « feuilles », ces écritures noires de la nuit des temps ressemblent à des parchemins de peau calcinée. Ce sont des peaux, des dessins de peau, des lignes de vie et de mort telles qu’elles courent à la surface du corps humain, avec leurs accidents, leurs cicatrices, leurs traumatismes, leurs strates géologiques. Une analogie s’installe entre la symbolique des traits dessinés sur la peau humaine – déterminés autant par l’intérieur que l’extérieur, le donné et l’acquis -, et les traces très anciennes du vivant qui reviennent à notre mémoire via les miroirs fossiles dans le graphite. Nous sommes à fleur de peau avec la nuit profonde et nous n’en comprenons toujours pas grand-chose ! – Forces communicantes. – En se promenant dans un tel dispositif muséal mettant en exergue un tel travail artistique de longue haleine sur les relations entre la nature et l’homme, la nature et les savoirs, la culture, on se sent en un lieu propice à ressentir les correspondances entre nous et les choses, où cela communique entre les différents niveaux de la vie. Le musée alors, de manière exemplaire, cesse d’être un espace de divertissement et de loisir rentable, mais un espace de savoir. Au sens où Yves Bonnefoy, dans un entretien au journal le Monde (vendredi 12/11/10), attribue à la poésie « Ce que cherche la poésie c’est à déconstruire les idéologies, et celles-ci sont actives, autant qu’elles sont nocives dans toutes les relations humaines. » Quand le musée permet, par le biais de sa scénographie et du choix d’œuvres, de stimuler l’être poétique, c’est une bonne affaire ! – La poésie et la sève. – Le Mac’s expose l’impressionnante « matrice de sève » : lire article spécifique sur cette œuvre découverte à l’école des Beaux-Arts de Paris. – Arte Povera, Penone et philosophie. – Comment un art aussi « simple » touche aussi profond et réactive des manières anciennes de sentir et penser ? Michel Foucault peut donner quelques clés, notamment avec « La prose du monde. 1. Les quatre similitudes » dans Les mots et les choses. En voici les premières lignes : « Jusqu’à la fin du XVIe siècle, la ressemblance a joué un rôle bâtisseur dans le savoir de la culture occidentale. C’est elle qui a conduit pour une grande part l’exégèse et l’interprétation des textes : c’est elle qui a organisé le jeu des symboles, permis la connaissance des choses visibles et invisibles, guidé l’art de les représenter. Le monde s’enroulait sur lui-même : la terre répétant le ciel, les visages se mirant dans les étoiles, et l’herbe enveloppant dans ses tiges les secrets qui servaient à l’homme. La peinture imitait l’espace. Et la représentation – qu’elle fût fête ou savoir – se donnait comme répétition : théâtre de la vie ou miroir du monde, c’était là le titre de tout langage, sa manière de s’annoncer et de formuler son droit à parler. » Michel Foucault, à l’intérieur de la « trame sémantique de la ressemblance au XVIe siècle », caractérise quatre figures principales. 1. La convenientia : elle « est une ressemblance liée à l’espace dans la forme du « proche en proche ». Elle est de l’ordre de la conjonction et de l’ajustement. C’est pourquoi elle appartient moins aux choses elles-mêmes qu’au monde dans lequel elles se trouvent. (…) Ainsi par l’enchaînement de la ressemblance et de l’espace, par la force de cette convenance qui avoisine le semblable et assimile les proches, le monde forme chaîne avec lui-même. » 2. L’aemulatio : « Il y a dans l’émulation quelque chose du reflet et du miroir : par elle les choses dispersées à travers le monde se donnent réponse. (…) De ces reflets qui parcourent l’espace, quels sont les premiers ? Souvent il n’est pas possible de le dire, car l’émulation est une sorte de gémellité naturelle des choses ; elle naît d’une liure de l’être dont les deux côtés, immédiatement, se font face. » 3. L’analogie : « En cette analogie se superpose convenientia et aemulatio. Comme celle-ci, elle assure le merveilleux affrontement des ressemblances à travers l’espace ; mais elle parle, comme celle-là, d’ajustements, de liens et de jointures. Son pouvoir est immense, car les similitudes qu’elle traite ne sont pas celles, visibles, massives, des choses elles-mêmes ; il suffit que ce soient les ressemblances plus subtiles des rapports. (…) Par elle, toutes les figures du monde peuvent se rapprocher.Il existe cependant, dans cet espace sillonné en toutes directions, un point privilégié : il est saturé d’analogies (chacune peut y trouver l’un de ses points d’appui) et, en passant par lui, les rapports s’inversent sans s’altérer. Ce point, c’est l’homme ; il est en proportion avec le ciel, comme avec les animaux et les plantes, comme avec la terre, les métaux, les stalactites ou les orages. » 4. Le jeu des sympathies : « La sympathie joue à l’état libre dans les profondeurs du monde. (…) La sympathie est une instance du Même si forte et si pressante qu’elle ne se contente pas d’être une des formes du semblable ; elle a le dangereux pouvoir d’assimiler, de rendre les choses identiques les unes aux autres, de les mêler, de les faire disparaître en leur individualité, – donc de les rendre étrangères à ce qu’elles étaient. La sympathie transforme. Elle altère, mais dans la direction de l’identique, de sorte que si son pouvoir n’était pas balancé, le monde se réduirait à un point, à une masse homogène, à la morne figure du Même : toutes ses parties se tiendraient et communiqueraient entre elles sans rupture ni distance, comme ces chaînes de métal suspendues par sympathie à l’attirance d’un seul aimant. C’est pourquoi la sympathie est compensée par sa figure jumelle, l’antipathie. » (Michel Foucault, Les mots et les choses, Galimard, 1966). (PH) – Giuseppe Penone –

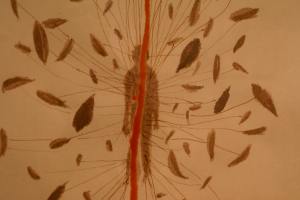

Comme toujours face aux œuvres de Penone – et encore plus ici, avec un ensemble bien agencé et raisonné -, on éprouve cet art avec la totalité du corps. Il est difficile de le ressentir en spectateur extérieur, en esthète distant activant ses pratiques du commentaire. Bien entendu, l’œil transmet la plus grande partie des informations. Mais la peau et sa mémoire réagissent, respirent et s’agitent autrement au contact visuel de ces créations, comme si des formes anciennes de sentir et de concept, amputées, se réveillaient (à la manière dont C. Malabou évoque des savoirs anciens de l’organisme qui sont réactivés dans le cadre de certaines thérapies). Ici, si tout va bien, et j’imagine que même le visiteur le moins sensible doit se sentir chatouiller, on se surprend à penser avec tous ses tissus, cellules et liquides corporels, virtuellement tout l’être va au contact, les mains travaillent virtuellement, prennent, pressent, relâchent, jettent. Cela n’a rien à voir avec le contact matériel avec les œuvres, formellement, il est bien interdit de toucher les œuvres exposées. Mais en cherchant à les comprendre en épousant, par le regard, leurs formes, leurs matières et ce qu’elles disent de leurs origines et devenir, en prenant mentalement leur empreinte pour les absorber et, ensuite, les mouler mentalement, les reproduire (copier c’est apprendre) et les éprouver vivantes en soi, la peau active de multiples savoirs comme si elle s’y frottait, les mains aussi imaginent quels gestes elles devraient faire pour imprimer leur marque à la matière comme l’ont fait celles de l’artiste. Miroir. L’artiste expose des empreintes réciproques qui découlent des interactions entre lui et la nature (et même des empreintes d’empreintes, jusqu’à brouiller la distinction entre l’original et la copie). Le visiteur, en passant, « développe » ces empreintes dans la chambre noire de son imagination. Et, de la sorte, tout en restant bien en phase avec la modernité, au cœur d’un musée dédié aux arts contemporains, on peut se retrouver – quand les vibrations sont bonnes -, à cette jointure magique où l’homme commença à formaliser ses savoirs par un jeu de ressemblances, de similitudes et d’analogies entre ce qu’il voit et perçoit de son corps et tout ce qui l’entoure d’inerte et de vivant, de proche ou d’éloigné, de visible ou d’invisible. (Et c’est ce processus singulier – mais qui n’est pas exclusif à l’art de Penone -, qui justifie le texte de Denis Gielen, dans le catalogue, Anatomie comparée de l’univers.) – L’apposition des mains. – La force des mains est exprimée par un ensemble d’œuvres dont les connexions révèlent à quel point la pensée et le dialogue avec le monde passent par elles. Il y a d’abord, dans une vitrine, des « tessons ». On dirait des morceaux de poteries antiques, des vestiges. Il s’agit de morceaux de terres moulées, comprimées par les mains, et cuites. C’est l’archéologie « fantaisiste » de toutes les formes que deux mains jointes peuvent engendrer selon leurs humeurs, leurs pressions, la manière de se refermer et s’ouvrir. Face à cette vitrine, sont alignées des photos – de type radiographique -, de mains soudées de manières diverses et dont le vide entre la paume et les doigts fait naître une forme géométrique chaque fois précise. Triangle, carré, cercle. La géométrie, base du savoir humain, se dessine au creux des mains. De cette investigation, des œuvres plus monumentales, en métal, voient le jour : des formes agitées (comme des chocs de vagues pris par le gel instantané), analogues aux tessons vus dans les vitrines, mais beaucoup plus grands, et selon une dramaturgie plus intense, sont éparpillés comme des coquillages échoués, compliqués, ou des météorites ayant bombardé une plage déserte. Ils sont surmontés de formes géométriques pures, celles dont la naissance au creux des mains était montrée par les photos auratiques et, à l’intérieur de ces astéroïdes géométriques, par une fente imitant la forme du vide qui joint les mains, on peut les voir à l’ouvrage (ces mains toujours en train de malaxer la matière pour maintenir en vie l’œuvre de l’homme), immortalisées. C’est un chassé-croisé entre ce qui agit par les mains et ce qui prend la forme des mains, les mains intérieures et les mains extérieures, l’intériorité et l’extériorité en général, la chose dont on prend l’empreinte et la manière dont cette chose s’imprime et transforme l’organe qui la recouvre. Le toucher est réversible, comme toute la frontière entre le corps et la nature, c’est ainsi que ça respire. (Ce que donne à voir aussi l’être de feuille avec ses poumons d’or eux aussi tissés de feuilles respirantes.) – La peau de la peau. – La grande salle avec les « peaux de graphite » peut faire penser à une vaste caverne qui serait décorée de peintures préhistoriques monochromes. Les carrés de grandes dimensions, sombres, striées, évoquent des surfaces fossiles, à la manière dont de pareilles tranches de matières végétales fossilisées ressemblent toujours à des cartes mémoires très anciennes, qui « parlent » énormément au regard, à l’émotion (selon une intensité archaïque), tout en restant indéchiffrables au commun des mortels. Sauf qu’ici, ces « feuilles », ces écritures noires de la nuit des temps ressemblent à des parchemins de peau calcinée. Ce sont des peaux, des dessins de peau, des lignes de vie et de mort telles qu’elles courent à la surface du corps humain, avec leurs accidents, leurs cicatrices, leurs traumatismes, leurs strates géologiques. Une analogie s’installe entre la symbolique des traits dessinés sur la peau humaine – déterminés autant par l’intérieur que l’extérieur, le donné et l’acquis -, et les traces très anciennes du vivant qui reviennent à notre mémoire via les miroirs fossiles dans le graphite. Nous sommes à fleur de peau avec la nuit profonde et nous n’en comprenons toujours pas grand-chose ! – Forces communicantes. – En se promenant dans un tel dispositif muséal mettant en exergue un tel travail artistique de longue haleine sur les relations entre la nature et l’homme, la nature et les savoirs, la culture, on se sent en un lieu propice à ressentir les correspondances entre nous et les choses, où cela communique entre les différents niveaux de la vie. Le musée alors, de manière exemplaire, cesse d’être un espace de divertissement et de loisir rentable, mais un espace de savoir. Au sens où Yves Bonnefoy, dans un entretien au journal le Monde (vendredi 12/11/10), attribue à la poésie « Ce que cherche la poésie c’est à déconstruire les idéologies, et celles-ci sont actives, autant qu’elles sont nocives dans toutes les relations humaines. » Quand le musée permet, par le biais de sa scénographie et du choix d’œuvres, de stimuler l’être poétique, c’est une bonne affaire ! – La poésie et la sève. – Le Mac’s expose l’impressionnante « matrice de sève » : lire article spécifique sur cette œuvre découverte à l’école des Beaux-Arts de Paris. – Arte Povera, Penone et philosophie. – Comment un art aussi « simple » touche aussi profond et réactive des manières anciennes de sentir et penser ? Michel Foucault peut donner quelques clés, notamment avec « La prose du monde. 1. Les quatre similitudes » dans Les mots et les choses. En voici les premières lignes : « Jusqu’à la fin du XVIe siècle, la ressemblance a joué un rôle bâtisseur dans le savoir de la culture occidentale. C’est elle qui a conduit pour une grande part l’exégèse et l’interprétation des textes : c’est elle qui a organisé le jeu des symboles, permis la connaissance des choses visibles et invisibles, guidé l’art de les représenter. Le monde s’enroulait sur lui-même : la terre répétant le ciel, les visages se mirant dans les étoiles, et l’herbe enveloppant dans ses tiges les secrets qui servaient à l’homme. La peinture imitait l’espace. Et la représentation – qu’elle fût fête ou savoir – se donnait comme répétition : théâtre de la vie ou miroir du monde, c’était là le titre de tout langage, sa manière de s’annoncer et de formuler son droit à parler. » Michel Foucault, à l’intérieur de la « trame sémantique de la ressemblance au XVIe siècle », caractérise quatre figures principales. 1. La convenientia : elle « est une ressemblance liée à l’espace dans la forme du « proche en proche ». Elle est de l’ordre de la conjonction et de l’ajustement. C’est pourquoi elle appartient moins aux choses elles-mêmes qu’au monde dans lequel elles se trouvent. (…) Ainsi par l’enchaînement de la ressemblance et de l’espace, par la force de cette convenance qui avoisine le semblable et assimile les proches, le monde forme chaîne avec lui-même. » 2. L’aemulatio : « Il y a dans l’émulation quelque chose du reflet et du miroir : par elle les choses dispersées à travers le monde se donnent réponse. (…) De ces reflets qui parcourent l’espace, quels sont les premiers ? Souvent il n’est pas possible de le dire, car l’émulation est une sorte de gémellité naturelle des choses ; elle naît d’une liure de l’être dont les deux côtés, immédiatement, se font face. » 3. L’analogie : « En cette analogie se superpose convenientia et aemulatio. Comme celle-ci, elle assure le merveilleux affrontement des ressemblances à travers l’espace ; mais elle parle, comme celle-là, d’ajustements, de liens et de jointures. Son pouvoir est immense, car les similitudes qu’elle traite ne sont pas celles, visibles, massives, des choses elles-mêmes ; il suffit que ce soient les ressemblances plus subtiles des rapports. (…) Par elle, toutes les figures du monde peuvent se rapprocher.Il existe cependant, dans cet espace sillonné en toutes directions, un point privilégié : il est saturé d’analogies (chacune peut y trouver l’un de ses points d’appui) et, en passant par lui, les rapports s’inversent sans s’altérer. Ce point, c’est l’homme ; il est en proportion avec le ciel, comme avec les animaux et les plantes, comme avec la terre, les métaux, les stalactites ou les orages. » 4. Le jeu des sympathies : « La sympathie joue à l’état libre dans les profondeurs du monde. (…) La sympathie est une instance du Même si forte et si pressante qu’elle ne se contente pas d’être une des formes du semblable ; elle a le dangereux pouvoir d’assimiler, de rendre les choses identiques les unes aux autres, de les mêler, de les faire disparaître en leur individualité, – donc de les rendre étrangères à ce qu’elles étaient. La sympathie transforme. Elle altère, mais dans la direction de l’identique, de sorte que si son pouvoir n’était pas balancé, le monde se réduirait à un point, à une masse homogène, à la morne figure du Même : toutes ses parties se tiendraient et communiqueraient entre elles sans rupture ni distance, comme ces chaînes de métal suspendues par sympathie à l’attirance d’un seul aimant. C’est pourquoi la sympathie est compensée par sa figure jumelle, l’antipathie. » (Michel Foucault, Les mots et les choses, Galimard, 1966). (PH) – Giuseppe Penone –